Aurelio Díaz Espinozaのページ

Aurelio Díaz Espinozaについて

アウレリオ・ディアス・エスピノーサ Aurelio Díaz Espinoza は1897年7月27日、ペルー南部のアレキパに生まれた。父ロセンド・ディアスはアレキパ大聖堂の聖歌隊指揮者であった。5歳の時から父にヴァイオリンを習い、11歳の時にヴァイオリンの発表会で演奏している。14歳よりピアノを習い、またルイス・ドゥンケル・ラバージェに音楽を師事した。20歳の時の演奏会ではモーツァルトのピアノ協奏曲のソリストを務めている。1920年にリマに移り住むと、国立音楽院でピアノ、対位法、作曲などを学んだ。彼はリムスキー=コルサコフの「管弦楽法基礎」を愛読していたらしい。またリマの映画館で無声映画に合わせたピアノ演奏の仕事も(しばしば即興演奏で)こなした。1922年頃にアレキパに戻ると地元の映画館のピアノ弾きを1930年代後半まで続けた。

1925年頃?にLucrecia Orihuelaと結婚し、6男2女の子をもうけた。中でも長男のハイメ・ディアス・オリウエラ Jaime Díaz Orihuela は父同様にピアニスト・作曲家になった。1932年には彼が作った歌曲《カーニバルのアレキパ Arequipa en carnaval》が地元の新聞協会のコンクールで金メダルを授与された。彼は1939年にアレキパで管弦楽協会を設立し、演奏会を企画し、自らは指揮者やピアノ協奏曲のソリストを務めた(同協会は1963年にアレキパ交響楽団になった)。また1940年からアレキパ大聖堂の聖歌隊指揮者を務めた。1940年にはアレキパ市創設四百周年を記念して《アレキパ讃歌 Himno de Arequipa》の歌詞と音楽が募集され、ディアス・エスピノーサが応募した曲が《アレキパ讃歌》に選ばれ、現在も歌われている。1945年にアレキパの南部地方音楽学校 Escuela Regional de Música del Sur が開校すると、ピアノ科主任教授に就任し、1950年(または1955年)から1968年までは校長を務めた。

1983年に亡くなった。

ディアス・エスピノーサの作品には、管弦楽曲《セレナーデ Serenata》(1932)、交響詩《水車小屋 El molino(この曲のオーケストレーションは息子のハイメ・ディアス・オリウエラによる)》(1958)、《ピアノ協奏曲(作曲者は2台ピアノ版の楽譜のみ書いた)》(1970-1974)、管弦楽曲《我が故郷の光景 Escenas de mi tierra》(1975)、管弦楽曲《悪魔の踊り La danza del Supaypa》、管弦楽と男声三部合唱のための《ミサ・ソレムニス Misa Solemne》(1978)、歌曲では《アレキパの歌 Canción Arequipa》(1947)、混声合唱曲《ビジャンシーコ第1番:アレキパのクリスマス Villancico I - Navidad en Arequipa》(1972)、《ビジャンシーコ第2番:Villancico II - Tambores, cornetas: suenan alegres》(1972)、《ビジャンシーコ第3番:Villancico III - Nuestro canto de la infancia》(1972) などがある。彼のピアノ曲は和声も書法も比較的単純な作品から、印象主義を思わせる和声やかなり技巧的な作品までいろいろである。特に、音楽の素材そのものから漂ってくるものが何とも悲しくも美しく、また多くの曲がペルー風味たっぷりの民族主義的な作品であり、じんわりと滲み出るような魅力に満ちています。

Aurelio Díaz Espinozaのピアノ曲リストとその解説

斜字は出版もされず、手稿譜も現存していない(要は存在が現在確認できない)作品です。

1920

- Yaraví Nº 1 ヤラビ第1番

ヤラビとはペルーやエクアドル、ボリビアで歌われる哀愁を帯びた叙情歌の一つで、起源は先コロンブス期の先住民の歌で、その後はメスティーソ(先住民と白人の混血)たちの間でも歌い継がれてきた民謡で、大抵3拍子である。ニ短調、A-B-B-C-A'-B'形式。Aはギターを思わせる装飾音混じりのリズムが奏される。BとCはそれぞれ8小節の素朴な3拍子のヤラビのオクターブ和音の旋律が繰り返されるだけだが、旋律や伴奏に纏わり付く装飾音や前打音が多く、繊細な響きの曲である。

1932

- Serenata セレナーデ

1934

- Yaraví Nº 2 ヤラビ第2番

ホ短調、A-B-A'-C-B'形式。Aは旋律らしきものはなく、ギターの音色を思わせる波打つようなアルペジオが哀愁たっぷりと奏される。Bは嘆くような旋律が高音部オクターブ和音で途切れ途切れ現れる(時々ドリア旋法になる)。Cは弱々しい旋律が高音部で奏される。

1936

- Pascana, A manera de los años veinte パスカーナ、20年代風に

「パスカーナ」とはケチュア語のパサカイ pasacay に由来し、「休む場所」という意味らしい。へ短調、A-B-A-コーダの形式。フォックス・インカイコ fox incaico(=米国のフォックストロットがペルーの民族音楽と混ざって出来た形式)のリズムの曲。Aはやや哀愁を帯びた歌うような旋律が、Bはへ長調になり付点音符混じりの陽気な旋律が奏される。

1938

- Estudio Nº 1 練習曲第1番

ロ短調、A-A-B-B-C-C'形式。ショパンの《練習曲作品10-12、革命のエチュード》ばりで、左手16分音符の音階またはアルペジオの上行下行、右手は高音部オクターブと中音部モチーフの掛け合いが情熱的に奏される(右手パートは休みの部分があるので、筆者は左手16分音符の一部は右手で弾いている)。

1941

- Mayta Cápac マイタ・カパック

マイタ・カパックとは、クスコ王国の第4代皇帝の名前。ト短調、前奏-A-B-C-B'-後奏。2拍子の舞曲「ワイノ」のリズムの曲。トントトトトトトと太鼓を静かに叩くような前奏に引き続き、Aは陰うつな8小節の旋律が繰り返される。Bはペンタトニックの旋律が奏されるが、右手高音部の半音階装飾音や、左手伴奏が対旋律を成したりと凝っている。Cは甲高く歌うようなモチーフが繰り返される。後奏の最後は16分音符で駆け上がる全音音階が魔法のよう。

1950

- Elegía エレジー

強いて言えばニ短調かへ長調、A-B-A'形式。Aは語りかけるようなペンタトニックのモチーフが何度も奏される。中高音部の旋律+中音部の和音、低音部のオクターブまたは和音の3つが鳴る響きは、アンデス高原の寒々しい光景や空気が漂って来るような雰囲気だ。Bはへ短調〜へ長調になり、両手オクターブの旋律がアッチェレランドしたりリタルダンドしたりしながら情熱的に奏される。ディアス・エスピノーサが後の1970-1974年に作曲した《ピアノ協奏曲》の第2楽章はこの曲を編曲したものである(中高音部と低音部の掛け合いから成る曲作りは元々ピアノと管弦楽を想定していたとも考えることができる)。

1957

- Souvenir para piano ピアノのための思い出

1965

- Humoresque ユーモレスク

嬰ハ短調、A-B-A形式。Aは半音階進行の旋律が悩ましい雰囲気。Bは両手オクターブ和音が重々しい。

1969

- Sonata modulada en sillar 切り石模様のソナタ

この曲が1969年に初演された時は《ソナタ第1番》という曲名であったが、後に現在の曲名にされている。曲名の "sillar" とは建築用の切り石のことで、ディアス・エスピノーサの地元アレキパでは、近郊で採れる白い火山岩で積んで組み立てられた建物が多く、そのためアレキパは別名「白い町 Ciudad Blanca」と呼ばれている。アレキパの街の印象をピアノソナタに描いた、という意味で《切り石模様のソナタ》という曲名になったと思われる。全3楽章から成り、いずれもペルー民謡を思わせる哀愁たっぷりの旋律と、古風なピアノ書法が不思議に混じり合って、私には、吟遊詩人がアレキパの開市以来約四百年の歴史をしみじみと歌っているように思える作品である。- Allegro moderato

ホ短調。2つの主題から成る提示部、展開部、2つの主題が再現される再現部から成るのでソナタ形式と一応言えそうだが、提示部の第二主題が主調のホ短調のままで、一方、再現部の第一主題後半および第二主題が下属調のイ短調になるのが異色である。第一主題は右手に哀愁漂う旋律がドリア旋法で奏され、左手伴奏が8分音符分散和音のバロック風で、それがペルーらしい哀愁と見事にマッチして、いにしえのアレキパの町並みを描いているような感じで趣き深い。第二主題はテンポを上げ、左手モチーフ+右手16分音符分散和音が技巧的に奏される。展開部は付点16分音符混じりの快活なモチーフが主で、いっときイ長調になったりといい雰囲気。再現部は第一主題がホ短調で現れるも途中でイ短調に転調し、イ短調のまま第二主題が劇的に奏され、コーダの途中でホ短調に戻って終わる。 - Andante

ホ短調、A-B-C形式。Aは素朴で寂しげなヘキサトニックの旋律がギターのつま弾きのような感じでゆっくりと奏される。Bは低音オクターブの持続音の上で高音部和音が教会の鐘のように荘厳に響く。Cは踊りが始まったような雰囲気になり、ペンタトニックの旋律が繰り返される。 - Allegretto moderato

ホ短調、A-B-A'-C形式。全体的に軽快なテンポの曲で、Aはドリア旋法で哀愁漂う旋律が繰り返され、途中でイ短調に転調する。Bは16分音符のモチーフが二声(の若干反行カノン風)でポリフォニックに展開される。A'は冒頭の旋律が変ロ短調で再現される。CはAの旋律の断片が繰り返されつつ頻繁に転調し、第一楽章の第二主題で用いられた16分音符分散和音が絡み、作品全体のコーダの様相を呈しつつ、最後は両手オクターブ連打で激しく終わる。

- Allegro moderato

1973

- Vals sin palabras 無言のワルツ

嬰ヘ短調、前奏-A-B-A形式。Aは陰うつな旋律が流れるように奏される。Bはイ長調になり、三度重音8分音符の旋律がワルツらしく優雅に奏される。

1975?

- Escenas de mi tierra 我が故郷の光景

ディアス・エスピノーサの故郷アレキパの光景を描いた組曲。ピアノ版の他に管弦楽曲版もあり、文献によってどちらがオリジナルと見做すかは異なる。20世紀のピアノ曲としては和声もピアノ技法も比較的単純で、ffは両手オクターブ和音を鳴らし続けるといった感じで凝った所もなく、素朴なピアノ書法はムゾルグスキーのピアノ曲《展覧会の絵》に近いものを感じます。故郷の飾らない日常は素朴な音楽でこそ表現できるのを示しているような作品に思えます。- La catedral 大聖堂

イ短調、A-B-A'-C形式。大聖堂に響く音を荘厳に描いたような曲。Aは両手オクターブ和音の旋律がパイプオルガンが響き渡るような音色のようだが、なんとも言えない哀愁が漂う調べである。Bは素朴な旋律が弱々しく奏され、右手・左手の五度または六度の重音は静かな鐘の音を思わせる。間もなくA'となって左手和音で冒頭の旋律が再現され、右手は対旋律混じりの16分音符和音が煌めくように奏される。Cはハ長調になり、低音オクターブ+右手高音部アルペジオ和音がffで奏され、宛らカテドラルの大小の鐘が鳴り渡るような圧倒的な響きだ。 - El río Chili チリ川

チリ川はアンデス山中を水源とし、アレキパ市内を流れて太平洋に注ぐ川である。イ短調。冒頭は6/8拍子の哀愁漂う旋律が静かに奏され、続いて、左手に川の流れのような32分音符トリルが延々と続くのにのって、右手に呟くようなモチーフが繰り返される。 - La reseña レセーニャ

レセーニャは直訳すると「概要」という意味だが、カトリックではセマナ・サンタ(聖週間)の水曜日の儀式の一つらしい。ニ短調、A-B-A'形式。Aは昔語りをするような旋律がしんみりと、やがて激情するように奏される。Bは楽譜に "Andante Religioso" と記され、重々しく歩くような左手4分音符にのって右手オクターブ和音の旋律が奏され、荘厳な行列の光景のような響きだ。

- La catedral 大聖堂

作曲年代不詳

- La danza del supaypa 悪魔の踊り

- La Juanacha

- Estudio Nº 2 練習曲第2番

ホ短調、A-A-A'-B-C-A-コーダの形式。Aはショパンの《練習曲作品10-12、革命のエチュード》を思わせる左手16分音符の伴奏にのって、右手で高音部から雷が落ちるような激しい旋律が奏される。A'はイ短調になる。Bは静かな旋律が現れるが、間もなくCはヘ短調で16分音符の伴奏が再開され、リストのピアノ曲を思わせるような両手オクターブが派手に暴れ回り、そのままAに再突入する。 - Marinera

- Preludio

- Recuerdo

Aurelio Díaz Espinozaのピアノ曲楽譜

Universidad Católica San Pablo

|

|

Escuela Regional de Música "Luis Duncker Lavalle"

- Música de compositores arequipeños

- Yaraví Nº 1

- Yaraví Nº 2

- Estudio

Universidad Católica Santa María / Sociedad Minera Cerro Verde

|

|

斜字は絶版と思われる楽譜

Aurelio Díaz Espinozaのピアノ曲CD

星の数は、![]()

![]()

![]() は是非お薦めのCD、

は是非お薦めのCD、![]()

![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、

は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。

はどうしてもという人にお薦めのCDです。

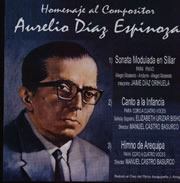

Homenaje al Compositor Aurelio Díaz Espinoza![]()

|

|

ピアニスト・作曲家のJaime Díaz Orihuelaはアウレリオ・ディアス・エスピノーサの長男である。

Manuel Aguirreに関する参考文献

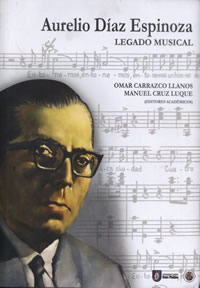

- Manuel Cruz Luque y Omar G. Carrazco Llanos (editores académicos). Aurelio Díaz Espinoza. Legado musical. Universidad Católica San Pablo 2019.

楽譜の項でも紹介した本です。アウレリオ・ディアス・エスピノーサの作品解説、全作品カタログ、楽譜集と391ページから成る本格的な出版物です。