Domingo Lobatoのページ

Domingo Lobatoについて

フアン・ドミンゴ・ロバト・バニュエラス Juan Domingo Lobato Bañuelas は1920年8月4日、ミチョアカン州モレリアに生まれた。6〜7歳頃より地元の教会の合唱団に入り、10歳でモレリアのカテドラル少年合唱団の団員となり、音楽を勉強した。12歳からはミゲル・ベルナル・ヒメネスに作曲やオルガンを師事し、モレリア宗教音楽学校で学び、同校を1943年に卒業した。

1946年にグアダラハラの宗教音楽学校の教員として招聘され、グアダラハラに転居。その後、グアダラハラの州立芸術学校(その後グアダラハラ大学音楽学校に、現在のグアダラハラ大学・芸術・建築・デザイン学部)の教員となり、1955年には学校長に就任、1973年まで同校に奉職した。同時にピアニスト、オルガニスト、指揮者として活躍した。またグアダラハラ・メトロポリタン・カテドラル所蔵の、スペイン植民地時代の音楽資料の調査研究を行い、1958年にハリスコ州より賞を得ている。1969年には西ドイツ政府の後援で西ドイツを訪れ、メキシコ音楽についての講演を行った。

2012年11月5日、グアダラハラで亡くなった。

ロバトの作品には、管弦楽組曲《La muerte de Juárez》(1971)、室内オーケストラのための《Desde el mirador de Chicoasén》(1978)、ギターと管弦楽のための交響詩《Los árboles muertos》(1979)、《弦楽四重奏曲第1番》(1952)、《弦楽四重奏曲第2番》(1984)、管弦楽のためのバレー組曲《In xóchitl in cuícatl》(1967)、室内オペラ《El cantar de los cantares》(1972)、 混声合唱と管弦楽のための《Cantata Morelos o México, creo en ti》(1965)、歌曲《Seis canciones románticas》(1968)、《Seis cantos breves》(1983) などがある。

ロバトのピアノ曲はドビュッシーあたりの印象主義の影響が強く、特に全音音階の多用が特徴的で、なかなか熟達した作曲技法の作品揃いである。一方、メキシコ民族音楽の影響を受けたと思われる所がピアノソナタを含め随所で聴かれ、彼の高度な作曲技法と混じり合って興味あるピアノ曲ばかりである。

Domingo Lobatoのピアノ曲リストとその解説

1945

- Suite No. 1 組曲第1番

- Suite de los niños 子どもの組曲

印象主義の和声を絶妙に駆使した、夢か魔法のような響きの子どもの世界を描いた組曲である。但し、技巧的には結構難しく演奏は大人向けである。- Danzinela

ニ長調。愉快な短い曲。 - Serenata セレナーデ

ト長調、A-B-A'形式。穏やかな旋律がアルペジオの伴奏にのって奏される。全体的に魅惑的な和声の曲で、特にBは属九の和音、全音音階移動の和声など、ドビュッシーの初期の作品を思わせる。 - Al amor al trompo rojo 赤いこまへの愛

変ニ長調。アルペジオ、上下する全音音階、トリルが魔法のように響き、やがてその中からあどけない旋律が現れる。 - Habañera ハバネラ

変ニ長調。ハバネラのリズムにのって高音部に旋律が奏される。全音音階でできた和音を多用していて、幻想的な雰囲気。 - Mamá osa e hijo 母グマと子グマ

変ホ長調。のそのそと動く母グマと、ちょこまかと回りを走る子グマを同時に描いたような感じの曲。長二度の重音が多用されている。

- Danzinela

1956

- Suite No. 2 組曲第2番

1956または1965?

- Seis danzas 6つの舞曲集

ドミンゴ・ロバトが目にした日常の風物を描いたような組曲である。印象主義的な和音や不協和音がやや凝っていて、やや複雑な響きではあるが、メキシコ風味たっぷりで色彩的な曲揃いである。- Vihuelas y guitarrones ビウエラとギタロン

ビウエラとは小型のギターのことで、ギタロンとは「大きいギター」の意味で低音が出るギターの一種。いずれもマリアッチの楽団では大抵用いられている楽器である。変ロ長調、前奏-A-B-A'形式。前奏ではまず、この曲全体を通して鳴り続ける陽気でお茶目なリズムが中音部でppで聴かれる。ビウエラを鳴らすマリアッチの楽団が遠くから段々近づいてくるような感じだ(下記の楽譜)。

Seis danzas, Vihuelas y guitarrones、1-4小節、Ediciones Mexicanas de Músicaより引用

Aでは陽気なリズムは低音部に引き継がれて、ギタロンの腰に響くようなベース音が鳴り、中音部に呟くようなモチーフが奏される。Bでは明るい旋律が和音で奏され、マリアッチの重唱またはトランペット重奏を思わせる輝かしい響きだ(下記の楽譜)。

Seis danzas, Vihuelas y guitarrones、27-30小節、Ediciones Mexicanas de Músicaより引用

A'で呟くようなモチーフが繰り返され、マリアッチは遠くに去っていくように終わる。 - La guacamaya pinta まだら色のインコ

ニ長調。速い3連符のモチーフが上へ下へと奏される響きは、極彩色のインコが飛び回る様を描いたよう。時々♩ ♩ ♩ ♪♪♪♪♪♪と変拍子風になるのが面白い。モチーフは前打音混じりになったり、三度重音になったりと華やかな響きだ。 - Las carretas 荷車

変ロ長調。中音部でアクセントの付いた半音階が重々しく上下するのは、荷車が進むような光景だ。時々、荷車引きが歌うような短い旋律が挟まれる。 - El torito de petate トリト・デ・パターテ

「トリト・デ・パターテ」はミチョアカン州のお祭りの名前で、極彩色の大小いくつもの山車が市内を練歩く。「トリト・デ・パターテ」を訳すと「葦で作った子牛」という意味だが、現在は色々な動物や人を模した山車が出るらしい。イ長調。楽譜は2/4拍子だが、1小節毎に3連4分音符が現れるので、実際は2拍子・3拍子が交互に繰り返すリズムだ。増五度や半音階の不協和音を混ぜながらも、陽気な旋律がホ長調〜イ長調と転調しつつ繰り返される。 - La güarecita グアレシータ

「グアレシータ」とは先住民の女性のこと。印象主義的な和音とペダルの効果を多用した、組曲中で最も繊細な響きの曲。ニ長調。ppで低音で奏される5/8拍子のゆったりとしたリズムにのって、高音部ラ-シ♭-レ-ミ-ラのアルペジオが神秘的に鳴る(下記の楽譜)。

Seis danzas, La güarecita、1-6小節、Ediciones Mexicanas de Músicaより引用

5/8拍子のリズムが高音部シ♭のオスティナートに変わると、左手中音部に気怠い雰囲気の旋律が現れる(下記の楽譜)。

Seis danzas, La güarecita、20-25小節、Ediciones Mexicanas de Músicaより引用

この旋律は右手で繰り返されるが、和音を変えてくる所が絶妙で色彩的だ。 - Los muleros ラバ引き

ハ長調、A-A'-B-A'-コーダの形式。和音連打が続いたり止まったりと愛嬌たっぷりの曲。前打音アルペジオのラ♯-ド♯-レ♯-ファ♯に、ソーがしばしば現れ、これはラバの鳴き声を描いているのかな。

- Vihuelas y guitarrones ビウエラとギタロン

1957

- Sonata No. 1 ソナタ第1番

- Andante calmado

- Allegro moderato

1960

- Sonatina ソナチネ

1961

- Sonata No. 2 ソナタ第2番

- Moderato con salero (Ritmo de danza)

変拍子が連続する曲で、曲全体の緊張感が持続している。メキシコ先住民の踊りに影響を受けて作られたのかもしれない。ニ長調、ソナタ形式。第一主題は6/8拍子|♪♩ ♪♩ | + 4/8拍子|♩ ♩ |の繰り返しが両手和音で力強く鳴るモチーフで、音域を増してひとしきり盛り上がる。第二主題はイ長調になり、6/8拍子|♪♪γ♪♪γ|♩ ♩ ♩ | のリズムで高音に可憐な旋律が現れるが、間もなく5/8拍子混じりの変拍子となってまた盛り上がる。展開部は第二主題の変奏で始まり、♪♩ ♪♩ のリズムも力強く奏され、5/8拍子+7/8拍子のリズムの8分音符が延々と奏されつつじわじわとffまで盛り上がる。再現部は第一主題、ニ長調の第二主題が奏されて終わる。 - Andantino

変ロ長調、A-B-B'-A'-コーダの形式。甘い旋律がゆったりと奏されるが、対旋律の半音階が醸し出す不協和音がやや暗い影を落としているような響きだ。Bは謎めいた旋律が両手ユニゾンで奏され、変奏されつつ繰り返される。A'は旋律に3連16分音符が纏わり付き、印象主義風の和音とも相俟って幻想的な響きとなる(下記の楽譜)。

Sonata No. 2、第二楽章 74-75小節、Ediciones Mexicanas de Músicaより引用 - Allegretto

ハラベ、ソンニ長調、A-B-C-A-B'形式(またはソナタ形式)。Aは乾いた疾風が吹きすさぶような16分音符分散和音が奏される。Bはイ長調になり、2/4拍子の右手16分音符のモチーフの下で、3連4分音符がギタロンの低音のようにズンズンと響くポリリズムとなる(下記の楽譜)。

Sonata No. 2、第三楽章 23-27小節、Ediciones Mexicanas de Músicaより引用

2/4拍子と3/8拍子が入り乱れる部分を経て、Cの陽気な3拍子となり、その後も次々とリズムが変化していく。BとCは民族舞踊「ハラベ」のリズムであろう。

- Moderato con salero (Ritmo de danza)

1975

- Cuatro estudios breves atonales 4つの無調の短い練習曲集

1982

- Bagatelas バガテル集

- Ajijic アヒヒック

- (Sin título) (題名なし)

- Chapala チャパラ

- Agua azul アグア・アスール

- Expiatorio 贖罪

- (Sin título) (題名なし)

- (Sin título) (題名なし)

1988

- Once breves estudios (Once piezas breves sobre sistema atonal) 11の短い練習曲集(11の無調の方式による短い小品集)

未出版のこの組曲の題名は、自筆譜の楽譜の冒頭には "Once breves estudios" と記されているが、一方楽譜の表紙には "Once piezas breves (sobre sistema atonal)" と記されている。各曲は実際の所は無調ではないが、転調が頻繁だったり調性がぼやけていたりとかはあって、また一曲一曲の個性が強い面白い練習曲である。第1番はハ長調の素朴な旋律で始まるが、その後の転調が目まぐるしい。第2番は流れるような3連符が無窮動で奏される。第3番はは5拍子のモチーフが繰り返される。第4番は速いテンポのワルツで、悪戯っぽい旋律が奏される。第5番は完全五度の重音があちこち跳ね回り、多調の響きの曲。第6番はハバネラの伴奏にのって歌うような旋律が奏されるが、半音階による不協和音や増五度が翳りを帯びた雰囲気。第7番はバッハのインヴェンションを思わせる二声の対位法的な曲だが、右手はニ長調、左手はニ短調と多調で書かれていて、それが絶妙に調和した響きとなっているのが見事な出来だ。第8番はは右手連打音の練習曲で、ホ短調の調性感がはっきりとした曲。第9番は主に右手は16分音符音階、左手はブンチャッブンチャッの伴奏だが、冒頭から右手音階はファソラシドレミファ・・・・の上行音階(ファのリディア旋法)なのに対して、左手は変ロ短調 I 度和音で多調なのが滑稽な響きだ。第10番は4分音符が静かに半音階で反進行する重音+旋律で始まり、終始、反進行の音型が聴かれる。第11番は古風で快活な旋律が二声で対位法的に奏される。 - Sonata No. 3 ソナタ第3番

- Alegre

- Plegaria (Lento)

- Festivo (Vivo)

1991

- Seis piezas infantiles 6つの子どもの小品集

1992

- Para Sophia ソフィアのために

1992-1993

- Tres preludios 3つの前奏曲集

一聴した感じでは不協和音が複雑な印象の組曲だが、よく聴き直すと何とも色彩的で、表現力の豊かさを感じさせる曲揃いに思います。- Festival 祭り

A-B-A'形式。主に二声で書かれていて。右手または左手で16分音符が無窮動に続く快活な曲。強いて言えばニ長調だが、全音音階や半音階進行とか、頻繁な転調で調性感がはっきしない。 - Agua salada 海水

一応ニ長調。冒頭は高音と低音でppで和音が響き、最初から神秘的な雰囲気。やがて左手で静かにアルペジオや音階が16分音符で奏され、右手オクターブ和音で旋律が奏される。ロバトお得意の多調や増五度も相俟って、透明感と漆黒の世界を合わせ持つようなー「海水」と言うより、さながら「深海」を漂っているような雰囲気だ。 - Pájaros de colores カラフルな小鳥

ハ長調、A-B-A'形式。16分音符分散和音が高音・低音とあちこちに無窮動で奏され、曲名通りのカラフルな響きだ。中間部BはLentoになり、レシタティーボ風の単旋律が奏されたり、羽ばたくように両手32分音符が奏されたり、小鳥のさえずりのような高音部連打音が鳴ったりする。

- Festival 祭り

1992-1994

- Seis piezas varias de estilo atonal 無調のスタイルによる6つの様々な小品集

作曲年代不詳(1994年以降の作曲と思われます)

- Sonata No. 4 ソナタ第4番

- Lento-Andante moderado

- Andante

- Moderado Marcial

Domingo Lobatoのピアノ曲楽譜

Ediciones Mexicanas de Música

|

|

Domingo Lobatoのピアノ曲CD

星の数は、![]()

![]()

![]() は是非お薦めのCD、

は是非お薦めのCD、![]()

![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、

は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。

はどうしてもという人にお薦めのCDです。

Domingo Lobato: The Four Piano Sonatas![]()

- Piano Sonata No. 1

- Piano Sonata No. 2

- Piano Sonata No. 3

- Piano Sonata No. 4

Lorenzo Sánchez (pf)

Domingo Lobato: Works for Piano Solo![]()

![]()

- Suite de los niños

- Seis danzas

- Once estudios breves

- Tres preludios

Lorenzo Sánchez (pf)

José Rolón, Domingo Lobato, Hermilio Hernández: Composiciones Para Piano Solo de Compositores Mexicanos![]()

Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela Superior de Música

- Tres danzas indígenas mexicanas (Jaliscienses) (José Rolón)

- Sonata para piano no.2 (Domingo Lobato)

- Dos danzas: La guarecita, La guacamaya pinta (Domingo Lobato)

- Sonatina I (Hermilio Hernández)

- Invención no. 3, no. 6 (Hermilio Hernández)

Eliud Nevárez (pf)

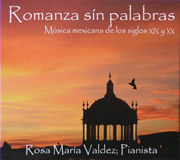

Romanza sin palabras![]()

|

|

Rosa María Valdez (pf), Bernardo Ortiz Ramirez (pf)*

2011年のリリース。