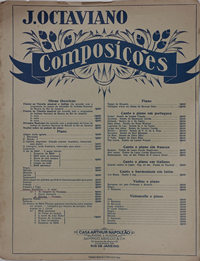

João Octaviano Gonçalvesのページ

João Octaviano Gonçalvesについて

ジョアォン・オクタヴィアーノ・ゴンサウヴェス João Octaviano Gonçalves は1892年4月22日、リオグランデ・ド・スル州ポルト・アレグレに生まれた。1911年にリオデジャネイロの国立音楽学校 Instituto Nacional de Música に入学し、ピアノをエンリキ・オズワルドに、作曲や対位法をフランシスコ・ブラーガに師事した。1913年にピアノの課程を終了した時には金メダルを受賞し、1918年には作曲の課程も終了した。

1921年にIsabel Gonçalves Mendesと結婚した。

1922年に作曲したオペラ《命の詩 Poema da vida》は翌1923年にリオデジャネイロで上演された。このオペラの成功によりヨーロッパ渡航の助成金を得たとの資料があるが、実際にヨーロッパへ行ったかは不明である。

オクタヴィアーノはピアニストとしてブラジル国内はもとより、アルゼンチンやウルグアイでもリサイタルを催した。また教育者としても、楽典やソルフェージュの教本を上梓した。

オペラ《イラセマ Iracema》は1937年にリオデジャネイロの市民劇場でオクタヴィアーノ自身の指揮で上演された。

1962年2月19日、リオデジャネイロで亡くなった。

現在、オクタヴィアーノの作品が演奏されることはほとんど無いが、彼は多作家であり、オペラは《フェルナォン・ジアス Fernão Dias》(?)、《命の詩》(1922)、《イラセマ》(1937)、《ある月夜の夢 Sonho de uma noite de luar》(?) の4作があり、管弦楽曲は《幾何学的な踊り Bailado geométrico》、《交響曲第1番 Primeira sinfonia》など、室内楽曲は《ピアノトリオ》、《弦楽四重奏曲》、《ヴァイオリンソナタ》などがある。多数の歌曲や合唱曲も作曲した。

オクタヴィアーノのピアノ曲には5曲ある《アルバムの葉》や《バホッゾ・ネットの主題による変奏曲》などのロマン派の本格的な作品がいくつか存在するが、目立つのが子どものための小品集である。それらの小品集は技巧的にピアノの初心者の練習に適しているのは勿論のこと、簡単な作品の中に子どもの夢や空想の世界を詩情たっぷり詰め込んだ見事な出来で、「子ども向け」と侮ることのできない質の高いピアノ曲揃いに思います。

João Octaviano Gonçalvesのピアノ曲リストとその解説

1912

- Berceuse 子守歌

オクタヴィアーノ20歳にして、彼がフランス印象主義の和声を会得したことを窺わせる繊細な響きの曲である。強いて言えば嬰ヘ長調、A-A'-A"-コーダの形式。長調とも短調ともつかない和音進行の中で、揺かごが揺れるようなリズムの旋律が静かに奏され、幻想的な響きだ。A'は後半が変奏され、A"は装飾和音を増して奏される。 - Crepusculo 黄昏

1913

- Allegro molto agitato アレグロ・モルト・アジタート

強いて言えば変ホ短調、A-A'-A"形式。曲名(楽語)通りの情熱的で、急き立てられるような右手オクターブ旋律と左手アルペジオが続く曲。転調が頻繁で調性がはっきりしない。 - Estudo 練習曲

変ト長調、A-B-C-A'形式。両手を用いた中高音部の急速な32分音符アルペジオが続く曲で、「水の流れ」か「風のざわめき」あたりを思わせるような印象派風の響きである。BとCではアルペジオの上で旋律が断片的に現れる。

1914

- Folhas d'álbum I アルバムの葉第1番

オクタヴィアーノが作曲した5曲の《アルバムの葉》はそれぞれ1〜2分の短い曲。いずれも落ち葉が舞う晩秋を連想させるような、静かで寂しげな曲である。第1番はハ長調、A-A'形式。穏やかなアルペジオの伴奏にのって、幻想的な旋律が流れる。 - Folhas d'álbum II アルバムの葉第2番

イ長調、A-A'-B-コーダの形式。木々のさざめきを思わせる左手16分音符トリルにのって、ラのリディア旋法の旋律がまた幻想的な雰囲気。 - Folhas d'álbum III アルバムの葉第3番

レチタティーヴォ風の前奏に続き、寂しげな旋律が奏され、一応ニ長調に落ち着く。最後にレチタティーヴォが繰り返される。 - Folhas d'álbum IV アルバムの葉第4番

ホ長調、A-A'形式。寂しげな旋律が高音オクターブに奏される。 - Folhas d'álbum V アルバムの葉第5番

変ト長調、A-A'-コーダの形式。落ち着いた雰囲気ながらも一抹の寂しさを湛えた旋律が奏される。

1915

- Rêverie 夢

嬰ト短調、A-A'-A'-コーダの形式。ゆっくりとしたアルペジオの伴奏にのって、音階を上下する旋律が静かに奏される。5小節目で嬰へ短調に転調する幻想的な響きは、夢の中を彷徨っているような雰囲気だ。

1917

- Segundo estudo 練習曲第2番

ホ短調またはロ短調、A-B-C-A-コーダの形式。Aは右手32分音符による分散和音が2オクターブを静かに上下し、左手に陰うつな旋律が奏される。Bでは転調が続き、Cでは左手は低音オクターブのベース+中音部のオクターブ旋律、右手の分散和音は3オクターブに広がって劇的な響きになる。

1919

- Variações sobre um thema de Barrozo Netto バホッゾ・ネットの主題による変奏曲

演奏時間約15分と、1曲としてはオクタヴィアーノのピアノ曲の中で最長の作品である。「バホッゾ・ネットの主題」とあるが、私の知る限りではバホッゾ・ネットの作品に原曲となる旋律は見つけられなかった。冒頭の主題の旋律・和声から5つの変奏に至るまで、全体的に暗い雰囲気がのしかかるような響きの作品である。主題は一応嬰へ短調だが、一部嬰へ長調にもなる陰うつな旋律が奏され、低音オクターブのベースが重々しい雰囲気である。第1変奏は16分音符の三度重音が上に下に跳ね回るように奏される。第2変奏はワルツが右手旋律・左手ベース共にオクターブ、中音部に内声も加わり重々しく奏される。第3変奏はスタッカートの旋律の合間にグリッサンドが挟まれ、小悪魔のような雰囲気である。第4変奏は変ト長調になり、さざ波のような中音部アルペジオの伴奏にのって新たな旋律がゆったりと奏され、途中で主題の旋律が静かに現れる。第5変奏は嬰へ短調に戻り、左手オクターブと右手オクターブが応酬し合うようにfで奏され、それに続いて3連符の和音連打、64分音符アルペジオ、両手オクターブの交互による音階、グリッサンドが嵐のように激しく奏される。最後は主題が冒頭と同じく回想されて終わる。

1920

- O dia do bêbê, 6 peças infantis 赤ちゃんの一日、6つの子どもの小品

全6曲で5分程の短い小品集。ポルトガル語の「bêbê」は概ね満2歳になるまでを指している。子どもや初心者向けの易しい曲で、右手・左手共にオクターブは現れず七度までになっている。- Despertar de bêbê 赤ちゃんの目覚め

ハ長調、A-A'形式。爽やかな朝の光景を描いたような曲。A'の最後はスタッカートで、赤ちゃんの目がしっかり覚めたような感じ。 - Bêbê entre as bonecas お人形に囲まれた赤ちゃん

ハ長調、A-A'形式。二声または三声で書かれた行進曲風の元気な曲で、冒頭の二声の旋律は上がミレドレミ、下がドソミソド、のようにホルン五度が度々出現する。 - Morte de uma boneca あるお人形の死

ニ短調、A-A'-B形式。楽譜に「葬送行進曲のように Como uma marcha funebre」と記されている通り、ゆっくりした行進曲で嘆くような旋律が奏される。 - Triste lembrança 悲しい思い出

ト短調。右手に感傷的な旋律が奏され、左手にワルツの伴奏が控え目に奏される。 - Oração da noite 夜のお祈り

ハ長調、A-B-A'形式。真面目にお祈りをしているような落ち着いた雰囲気の曲。 - Bêbê adormece 赤ちゃんのおやすみ

ト長調。左手ppのオスティナートの伴奏にのって、楽譜に「撫でるような声のように como uma voz acariciadora」と記された音階の旋律が優しく奏される。旋律は時々ファ♮やシ♭が混じって、赤ちゃんの眠りを誘うような幻想的な響きだ。

- Despertar de bêbê 赤ちゃんの目覚め

1924

- Elegia 悲歌

嬰へ短調、A-B-A-コーダの形式。ゆっくりとした重音トリルの伴奏にのって、悲痛な旋律が奏される。Bの終わりでベースがゆっくりと音階を下る所は、地の底に引き込まれるような雰囲気だ。オクタヴィアーノのピアノの師匠であるエンリキ・オズワルドのピアノ曲《雪が降る… Il Neige!...》(1902) に曲想が似ているような気がします。 - Melodia メロディー

- Serenata セレナーデ

ハ短調、A-A'-A"-コーダの形式。中音部にギターのつま弾きのようなスタッカートの伴奏が静かに奏され、Aは伴奏の下で、A'とA"は伴奏の上でセレナード弾きが寂しげに歌うような旋律が繰り返される。コーダでは旋律と伴奏が途切れ途切れになり、セレナード弾きが闇夜に消えるように終わる。

1927

- A casinha pequenina (Canção popular brasileira), de Bernardino Belém de Souza 小さな家(ブラジル民謡)

民謡《小さな家 A casinha pequenina》は、ブラジルで古くより歌われている有名なモジーニャである(モジーニャとは18~19世紀にブラジルで流行した歌謡曲のジャンルで哀愁溢れる曲が多い)。作曲者はハッキリしておらず、18世紀より口承で歌われているという説、またはブラジル北部のパラー州の作曲家ベルナルジーノ・ベレム・ジ・ソウザ Bernardino Belém de Souza (1870?-1915) の作曲という説などがある。編曲譜はこのオクタヴィアーノによるピアノ独奏版の他にも、エルナーニ・ブラーガ編曲版(歌とピアノ、1927)、ルシアーノ・ガレ編曲版(歌とピアノ、1927)、ハダメス・ニャタリ編曲版(歌とピアノ、1940)、ジョアォン・ポルタロ編曲版(歌とピアノ)、ロレンゾ・フェルナンデス編曲版(アカペラ混声四部合唱)が出版されている。ニ短調、A-A'-A形式。ゆっくりと歌うような何とも切ない旋律が3回奏されるが、Aでは右手旋律の下で、音階を下る対旋律が粋だ。A'の最初と最後は旋律が左手内声で奏され、右手に和音を伴った対旋律が添えられる。 - Scenas brasileiras 1.ª serie ブラジルの光景、第1集

- Às margens do Parahyba パライバ川のほとりで

ブラジルには北東部のパライバ州を流れるパライバ・ド・ノルチ川と、南東部のサンパウロ州およびリオデジャネイロ州を流れるパライバ・ド・スル川があるが、この曲のパライバ川はおそらく前者を指すと思われる。A-B-A'-コーダの形式。Aはミのフリギア旋法の左手アルペジオにのって音階を上下する旋律が奏され、熱帯の濁った川のような独特の雰囲気を醸し出している(下記の楽譜)。Bはオクターブの力強い旋律の上や下で16分音符和音が荒れ狂うように鳴り響く。

Scenas brasileiras 1.ª serie, N.º 1. Às margens do Parahyba、6-11小節、Casa Arthur Napoleãoより引用 - Dansa brasileira ブラジル舞曲

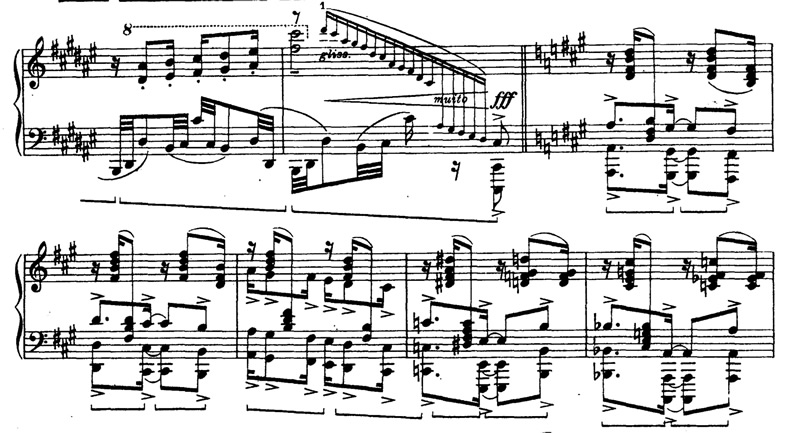

「ダンサ・ブラジレイラ」と題されたピアノ曲はブラジルの多くの作曲家によって沢山存在するが、この曲はその中でも屈指の荒々しい曲である。嬰へ短調、A-B-A-C-A'形式。Aは左手オクターブの3-3-2(♪. ♪. ♪)のリズムが旋律らしきものを強奏し、後打ちの右手和音がカラカラと鳴る。Bは左手シンコペーションのリズムにのって陰うつな旋律が現れる。Cは嬰ヘ長調になる。A'は後打ちの右手和音が更に音を増し(下記の楽譜)、爆発するように終わる。

Scenas brasileiras 1.ª serie, Nº 2. Dansa brasileira、80-86小節、Casa Arthur Napoleãoより引用 - Batuque fantasia 幻想的なバトゥーキ

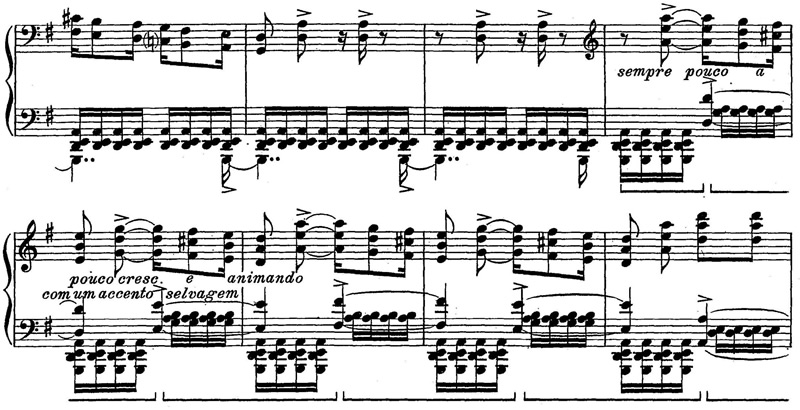

この曲も第2番に負けず劣らず荒々しい。五度または四度重音の野生的な旋律が何度も繰り返しながら変奏されて行く。最初は左手・右手共に五度重音のみで奏されるが、二度目は両手共にオクターブ和音に、三度目は旋律の隙間を埋めるように九度和音が鳴り響き、四度目は左手低音和音が16分音符で連打、五度目は左手16分音符連打と右手オクターブ和音の旋律の間で別の対旋律が現れる(下記の楽譜)‥‥と圧倒的な響きで盛り上がる。

Scenas brasileiras 1.ª serie, Nº 3. Batuque fantasia、66-73小節、Casa Arthur Napoleãoより引用

- Às margens do Parahyba パライバ川のほとりで

1928

- Os sonhos de bêbê, Themas populares brasileiras sobre assumptos infantis 赤ちゃんの夢、子どもの話によるブラジル民謡の主題

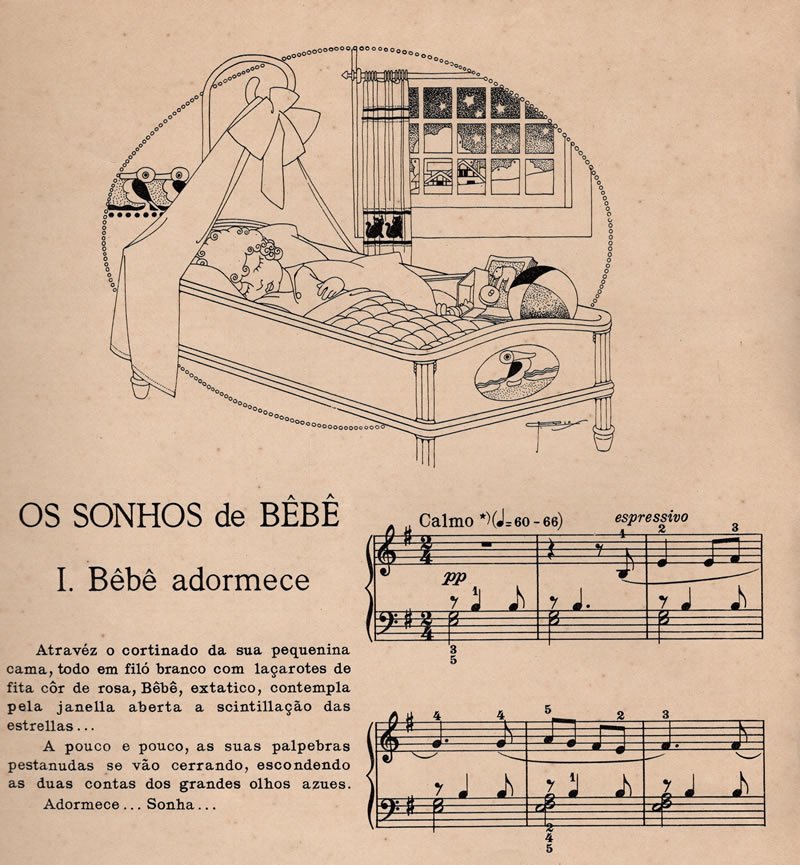

赤ちゃんの一夜を描写した組曲で、全曲で演奏時間約7分である。子どもや初心者向けの易しい曲で、右手・左手共にオクターブは現れず七度までになっている。下記の楽譜のように、出版譜の各曲の冒頭にはイラストと曲の情景の説明文が書かれており(説明文の訳をカッコ内の斜字で以下に記しました)、想像力を掻き立てるような表情豊かな音楽と相俟って、小さな宝石箱のような素敵な作品である。赤ちゃんの一夜の夢が次々と現れる組曲であり、全曲続けて演奏するのが望ましいと思います。

Os sonhos de bêbê, Themas populares brasileiras sobre assumptos infantis, I. Bêbê adormece、1-6小節、Casa Arthur Napoleãoより引用- Bêbê adormece 赤ちゃんのおやすみ

「小さなベッドの、バラ色のリボン飾りの付いた真っ白なレースのカーテン越しに、赤ちゃんは開いた窓の外の星々のきらめきを見ている‥‥。徐々にまぶたはくっついて青い瞳は閉じられる。寝入って‥‥夢の中‥‥」

ホ短調、A-A'-B-A'形式。AとA'の旋律は、ブラジルの子守歌〈ビチョ・パパォン Bicho papão〉または〈トゥトゥ・マランバ Tutu Marambá〉の旋律を(元は長調のところを)短調になって奏される。ビチョ・パパォンもトゥトゥ・マランバも、ブラジルやポルトガルに伝わる想像上の怪物で、(ビチョ・パパォンの場合)悪い子どもを捕まえて食べてしまうとされている。ブラジルで歌われる〈ビチョ・パパォン〉は「ビチョ・パパォン、屋根から去りなさい、この子が安心して眠れるように‥‥」という歌詞で歌われる。曲の最後は伴奏リズムの音価が倍に伸びて、赤ちゃんが寝入ったように静かに終わる。 - As fadas do bosque 森の妖精たち

「‥‥緑の森の中、小鳥たちはさえずり、行儀の良い子どもの守護妖精たちが住んでいる。大きな池に張った静かな水は、巨大な鏡のように赤ちゃんには見えた。透明な水の辺りで、月明かりに照らされて妖精たちは踊っている」

ハ長調、A-B-A-コーダの形式。妖精たちを描いたような音階を上下する可憐な旋律が高音で奏される。Bはイ短調になり、高音で完全五度が16分音符で鳴る所は妖精の姿か透明な池を表すよう。 - A morte de João Ratão ジョアォン・ハタォンの死

ジョアォン・ハタォンとはブラジルの童話「ゴキブリのおとぎ話 História da Carochinha」に登場するネズミの名前。雌のコガネムシのバラチーニャは雄ネズミのジョアォン・ハタォンの美しい鳴声に惚れて結婚することになった。しかし「‥‥ジョアォン・ハタォンはバラチーニャとの結婚の日、彼の強い食欲は不幸な過ちを犯す誘惑に勝てなかった。彼は料理人を装い、披露宴のために煮てある豆の入った鍋を開け‥‥愚かにもその熱さのため鍋に落ちて、燃えて死んでしまった。哀れなジョアォン・ハタォン!。ベーコンの一切れのために‥‥」

ロ短調、A-B-A'形式。楽譜に「葬送行進曲のように Como uma marcha funebre」と記されている通り、中音部に悲痛な調べの旋律がゆっくりと奏される。 - História da avósinha おばあさんの昔話

「昔々、ある所にずる賢く行儀の悪い子どもがいました‥‥。両親の言いつけに背いて一人で庭に行きました。ところが、トゥトゥ・マランバが近くを歩いていて、子どもの足音を聞きつけるとゆっくり、ゆっくりと近づいて‥‥突然ワオッ!。子どもを捕まえ、背中にしょった大きな袋に閉じ込め‥‥その後は誰もその子の消息を聞いていない!」トゥトゥ・マランバとは猪の姿をした怪物のことである。

ト長調、A-B形式。Aは子どもが無邪気に遊んでいるような雰囲気だが、Bは低音に減五短七の和音(トリスタン和音)などが速度を増しながら不気味に鳴り、最後は子どもが誘拐された後のようなppの和音で終わる。 - A gata borralheira シンデレラ

「‥‥二人の姉は欲しいものは全て手に入れたー絹のドレス、ビロードの靴、羽飾りの付いた帽子、輝く宝石ーそしていつもパーティーや舞踏会に出かけた‥‥。一方、可哀想な娘は全く異なっていた。家に居て、昼も夜も働き、疲れ切って、それでも姉達の柔らかい枕のある寝室の支度を行い、そこに豊かな二人の姉が踊り疲れて帰ってくる。哀れなシンデレラの部屋は家の奥の暗い所で、粗末な硬いベッドのみであった‥‥。シンデレラの人生は何と悲しいんでしょう!」

ホ短調、A-B-A'形式。Aは何とも物悲しい旋律が弱々しく奏される。Bはト長調になり、楽譜に「楽しかった思い出 Como uma lembrança alegre」と記され、シンデレラにも幸せだった過去があったのかなと思わせるが、間もなくA'の物悲しい旋律に戻る。 - Despertar de bêbê 赤ちゃんの目覚め

「‥‥突然、赤ちゃんは可愛い目の青い瞳を再び開け、とても驚いて周りを見た。朝だ!。日光は巻き髪に金色に反射している!。でも、あれは?。ああ!そうか、全てが夢、全てが空想だったんだ!。そして、飛び起きて、笑って、満ち足りて、赤ちゃんは思い出すー森の妖精たち‥‥ジョアォン・ハタォン‥‥トゥトゥ・マランバ‥‥シンデレラ‥‥全て、全てが夢!」

最初に〈Bêbê adormece〉の旋律がユニゾンで4小節奏され、続いて〈As fadas do bosque〉、〈A morte de João Ratão〉、〈História da avósinha〉、〈A gata borralheira〉がそれぞれ7~10小節ほど回想され、最後は楽譜に〈Despertar de bêbê〉と記された元気な旋律が奏されて終わる。

- Bêbê adormece 赤ちゃんのおやすみ

作曲年代不詳

- Brinquedos de Natal, Peças infantis クリスマスのお祭り

クリスマスでのプレゼントや楽しい音楽を描いたような、子ども向けの組曲である。

- A menina do arame 真鍮で出来た女の子

イ短調、A-A'-B-B'-A-A'形式。可憐な旋律ながらもの寂しい雰囲気で、ヴァルサ・ブラジレイラ(ブラジル風ワルツ)らしい雰囲気の曲。Bはハ長調になる。 - O tocador de sanfona サンフォーナ弾き

ハ長調、A-B-B-A形式。サンフォーナとはブラジル北東部(ノルデスチ)でのアコーディオンの呼び名である。3-3-2のシンコペーションのリズムで和音が鳴る様は、サンフォーナを興に乗ってブイブイ鳴らしているような陽気な雰囲気だ。Bはイ短調になる。 - A caixinha de música オルゴール

へ長調、A-B-B-C-B-A形式。オルゴールの音色を模したような曲で、両手共ト音記号で書かれている。Aは和音が鳴り、Bは分散和音の伴奏にのって可愛らしい旋律が奏される。Cはニ短調になり、音階の旋律と和音が交互に鳴る。

- A menina do arame 真鍮で出来た女の子

- Caixa de brinquedos, História para creanças おもちゃ箱、子どもの昔話集

おもちゃ箱の中に詰まった様々なおもちゃからの、子どもの空想を表情豊かに描いた組曲で、全曲で演奏時間約7分である。技巧的に子どもや初心者向けの易しい曲で、また和声も分かりやすいが、子どものための小品を作曲することに長けたオクタヴィアーノらしい、豊かな発想に満ちた佳作である。- Prelúdio 前奏曲

ハ長調。音階(一部半音階)を下りるだけの左手旋律と柔らかい響きの右手アルペジオのみの曲だが、想像の世界に満ちた子どもの世界に引き込まれるような、この組曲の前奏曲に相応しい曲である。 - I. A dançarina 踊り子

ハ長調、前奏-A-後奏の形式。楽譜に「機械的に automaticamente」と記された4小節の前奏は、ゼンマイ仕掛けのお人形が回っているように愛嬌たっぷり。続いて穏やかなワルツの伴奏にのって、優美な旋律がレガートで奏される。最後は前奏が再び奏される。 - II. A caixinha de música オルゴール

変ホ長調、A-B-A-コーダの形式。右手・左手共にト音記号で書かれている。Aは分散和音の左手伴奏にのって、完全四度重音の旋律が右手高音で鳴る。Bは16分音符の音階が上下する旋律が現れる。 - III. O urso branco 白クマ

ハ長調、A-A'形式。両手低音で完全五度重音が動く響きは、白クマがのっそりと歩くような雰囲気。 - IV. Os soldadinhos de chumbo 鉛の兵隊

ハ長調、A-A'-A"-B-B-A"'-A形式。右手・左手共にト音記号で書かれていて、勇ましくも可愛らしいおもちゃの兵隊の行進を描いているよう。同じ旋律が高音部ユニゾンだったり、和音の伴奏にのって高音部や中音部に現れたりと変奏される。BはAの旋律がイ短調に変奏される。 - V. A boneca quebrada 壊れたお人形

イ短調、A-B-A-B'形式。悲しげな旋律が、単音のワルツな伴奏にのって奏される。 - VI. Os soldadinhos de chumbo 鉛の兵隊

ハ長調、A-A'-A"-B-B-A"'-A""形式。(一部の強弱の変化の違いを除くと)第4曲と同じで、最後に低音ffの終了音が加えられている。

- Prelúdio 前奏曲

- La fileuse 糸を紡ぐ人

- Minuetto, Gavotta e Tambourin メヌエット、ガボット、タンブーラン

短い3曲から成るバロック風の組曲。メヌエットはイ短調、物悲しい旋律の曲。ガボットはニ短調、二声〜三声のポリフォニックな曲。タンブーランはニ短調、A-B-A'-C-A'-コーダの形式。太鼓を打つような左手8分音符連打にのって軽快な旋律が奏される。Cはイ短調。コーダはニ長調で16分音符が華やかに奏されて終わる。 - O menino triste e O menino alegre, Serie de 4 peças infantis 悲しむ男の子と喜ぶ男の子、4つの子どもの小品集

- O despertar 目覚め

- Entre os brinquedos e os amigos, Sem brinquedos e sem amigos おもちゃとお友達の中で、おもちゃもなくお友達もいなくて

- Pensamentos tristes, Pensamentos alegres 悲しい考え、喜ばしい考え

- O ardormecer おやすみ

- Pastoral 牧歌

- Prelúdio 前奏曲

- Prelúdio e fuga 前奏曲とフーガ

- Tempo de minuetto メヌエットのテンポで

- Ao luar (Canção popular brasileira) 月光(ブラジル民謡)

- E o amor nos sorri... (Canção popular brasileira) そして愛は我々に希望を…(ブラジル民謡)

- Faceira (Canção popular brasileira) 気取った女性(ブラジル民謡)

- Faz hoje um anno (Canção popular brasileira) 今日1歳になる(ブラジル民謡)

- Maria (Canção popular brasileira) マリア(ブラジル民謡)

- Olhos azues (Canção popular brasileira) 青い目(ブラジル民謡)

- Perdão (Canção popular brasileira) 許し(ブラジル民謡)

- Teu nome (Canção popular brasileira) 君の名(ブラジル民謡)

- Triste volta (Canção popular brasileira) 悲しい戻り(ブラジル民謡)

変ホ長調、前奏-A-A形式。ゆったりとした、郷愁たっぷりの旋律が繰り返して奏される。

João Octaviano Gonçalvesのピアノ曲楽譜

Casa Arthur Napoleão

|

|

Mangione, Filhos & Cia Ltda.

|

|

Casa Bevilacqua

|

|

Casa Chiarato - L. G. Miranda

|

|

The University society, Inc., New York

- A melhor música do mundo, Tomo V

- Rêverie

斜字は絶版と思われる楽譜

João Octaviano Gonçalvesのピアノ曲CD・LP

星の数は、![]()

![]()

![]() は是非お薦めのCD、

は是非お薦めのCD、![]()

![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、

は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。

はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。

O Piano Brasileiro - Século XIX (2枚組CD)![]()

![]()

Paulus, 001726

|

CD 1

CD 2

|

Belkiss Carneiro de Mendonça (pf)

O Piano de Norte a Sul (LP)![]()

Sociedade Cultural e Artistica Uirapuru, LPU-1012

|

|

Arnaldo Rebello (pf)

Recital (LP)![]()

![]()

FJA-004

- Evocação de Manaus (Valsa amazônica n.º 1) (Arnaldo Rebello)

- Vitória régia (Valsa amazônica n.º 2) (Arnaldo Rebello)

- Lucia (Valsa amazônica n.º 3) (Arnaldo Rebello)

- Coração de ouro (Valsa amazônica n.º 4) (Arnaldo Rebello)

- Leonora (Valsa amazônica n.º 5) (Arnaldo Rebello)

- Tarde no Igarapé (Valsa amazônica n.º 6) (Arnaldo Rebello)

- Igapós ao luar (Valsa amazônica n.º 7) (Arnaldo Rebello)

- Valsa de Paquetá (Arnaldo Rebello)

- Valsa de Petrópolis (Arnaldo Rebello)

- Valsa gaúcha (Arnaldo Rebello)

- Casinha pequenina (arr. João Octaviano)

- Tu, doce poema (Babí de Oliveira)

- Choroso e Valsa carioca (da 1.ª série de Ritmos cariocas) (Carlos de Almeida)

- 4ª Seresta (Carlos de Almeida)

- Mexidinho; Cantiga da rua; Feitiço (da 2.ª série de Ritmos cariocas) (Carlos de Almeida)

- Divertimento (Carlos de Almeida)

- Serenata à brasileira (Carlos de Almeida)

- Gostoso (Carlos de Almeida)

Arnaldo Rebello (pf)

Brasil, Piano & Cordas (LP)![]()

Companhia Auxiliar de Empresas de Mineração (CAEMI) / Kuarup 575.404.003

|

|

Roberto Szidon (pf), Michel Bessler (vl)*, Marcio Mallard (vc)**