Yves Rudner Schmidtのページ

Yves Rudner Schmidtについて

イヴィス・ルドゥナー・シュミット Yves Rudner Schmidt(現代のブラジル・ポルトガル語では一般的に語頭のRはハ行で発音するが、作曲家本人の自己紹介の動画を聞くと巻き舌のルと発音しており、本人の発音通りに記しました)は、1933年6月9日、サンパウロ州東部のタウバテ Taubaté に生まれた。彼の姓から分かる通り、両親は共にドイツからの移民の子であった。イヴィス・ルドゥナー・シュミットは子どもの頃からピアノを習い、9歳の時に地元のピアノの演奏会に出演している。13歳の時にはピアノ曲を作曲している。1949年にサンパウロ演劇音楽院 Conservatório Dramático e Musical de São Paulo に入学し、ピアノや音楽理論などの勉強を続けた。1953年に同院で卒業時に行われたコンクールで一等の金メダルを受賞した。

卒業後はピアニストとして活動する一方、音楽民族学者としても研究を行った。また1954年にはカマルゴ・グァルニエリに約一年間作曲を師事した。1956年にはタウバテの交響楽団の演奏会で指揮を務めた。

1959年にシュミットは西ドイツに留学した。ハンブルグ音楽院でマンフレッド・メンツェルにピアノを師事し、また現代音楽を学んだ。1960年には西ドイツ国内に加え、パリや、オランダのアムステルダムとデン・ハーグでもピアノリサイタルを催した。1961年、東西ベルリンを隔てるベルリンの壁が造られるのを目の当たりにしたシュミットは、翌1962年にピアノ曲〈壁 Die Mauer (O muro)〉を作曲した。1962年にはポルトガルのカルースト・グルベンキアン財団 Fundação Calouste Gulbenkian より助成金を得てリスボンに約半年滞在し、ポルトガルとブラジルの民族音楽の関連に関する研究を行い、1963年に『ブラジル、旅行者のためのフォルクローレ Brasil, folclore para turista』という本を上梓した。

1962年末にブラジルに帰国すると、シュミットはピアニストとして活動し、またサンパウロ州タトゥイーにあるDr. カルロス・ジ・カンポス演劇音楽院 Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos のピアノ科教授に就任した。1968年にはペルーとベネズエラで演奏会やテレビ出演を行った。1977年4月には駐日ブラジル大使館が主催する「ブラジルの現代音楽展 Exposição de Música Contemporânea Brasileira」でシュミットの作品が演奏されたとの文献がある。1984年にサンパウロのソウザ・リマ音楽院に開館した博物館は「イヴィス・ルドゥナー・シュミット民族音楽博物館」と命名された。

2001年、シュミットは聴神経腫瘍による難聴のため演奏活動を引退した。2003年にはタウバテ市より同市の最高栄誉である「ジャック・フェリクス勲章 Comenda Jacques Félix」が授与された。

2022年6月20日、タウバテにて亡くなった。

シュミットは四百曲以上の作曲をしたとされている。代表作を挙げると、交響詩《パライバ渓谷 Vale do Paraíba》(1950-1956)、歌曲集《De Grote Stille》(1961)、歌曲集《海辺のカンチーガ Cantigas Praianas》(1966)、歌曲集《タウバテのトローヴァ集 Trovas Taubateanas》(2000) などがある。また1954年のブラジル映画『Se a Cidade Contasse』の音楽を制作した。

シュミットのピアノ曲は、ロマンチックな《トアーダ》、子ども向けで平易ながらも表情豊かな《子どもの小品集》、童話を元にしながらもブラジル民族音楽との融合を図った《ロバートのミニアチュール集》、抽象的な精神世界を音楽にしようと試みた《表現集》、前衛的な《今日の私、明日の世界》など幅広い。

Yves Rudner Schmidtのピアノ曲リストとその解説

1946

- Valsa nº 2 ワルツ第2番

1947

- Valsa nº 1 ワルツ第1番

1948

- Imponente 堂々として

1949

- Valsa nº 4 ワルツ第4番

1950

- Valsa nº 3 ワルツ第3番

- Valsa nº 5 ワルツ第5番

- Bailando contigo 君と踊って

- Itacuruça イタクルサ

1951

- Banzo バンゾ(ホームシック)

- Dança cigana ジプシーの踊り

- Dança cafusa カフーゾの踊り

1952

- Batuque, Dança afro-brasileira バトゥーキ 、アフロ・ブラジル舞曲

- Caravana キャラバン

- Estudo para oitavas nº 1 オクターブのための練習曲第1番

- Matéria e espírito 物質と精神

1953

- Estudo para oitavas nº 2 オクターブのための練習曲第2番

- Itamaracá イタマラカー島

- Toada nº 1 トアーダ第1番

- Zòinho, Sambinha-erudito ゾイーニョ

1954

- Toada (nº 2) トアーダ(第2番)

トアーダとは主にブラジルの中部〜南部で歌われる民謡の一つのジャンルで、一般的に単純なメロディーに自然や故郷を歌う哀愁のこもった歌である。ホ長調、A-B-B形式。ブラジル内陸の大草原にそよ風が吹くような光景を連想させる曲に感じます。Aは二重唱のような三度重音の旋律が囁くように現れ、長閑な旋律が続く。Bはややテンポを上げて、ギターの音色を思わせる16分音符のアルペジオが奏され、最後に冒頭の二重唱が回想される。この曲はシュミット自身により弦楽四重奏にも編曲された。

1954-1956

- Dois ponteios 2つのポンテイオ

- Agitato (1954-1955)

- Agitato (1956)

1955

- Dança crioula クレオールの踊り

- Helena エレナ

- Oração 祈り

A-B形式。Aはイ短調ともイ長調ともつかぬ寂しげな旋律が高音部で静かに奏される。Bは物憂げな旋律が中音部で奏される。この曲はシュミット自身によりピアノ三重奏にも編曲された。

1955-1970

- Coletânea de peças infantis 子どもの小品集

技巧的には初心者向けの易しい小品集で、全曲ともト音記号のみで書かれている。前半の1番から5番は和声も分かりやすい子ども向けの作品だが、後半の6番から10番は調性感をぼやかしたり不協和音を用いたりと、少ない音ながらも複雑な響きの作品となっている。- Fanfarrinha (1955) ちっちゃなファンファーレ

ト長調。前奏-A-A-コーダの形式。左手の3連符混じりの行進曲らしいリズムにのって、右手に勇ましい旋律が奏される。 - A caminho da escola (1967) 学校への道

へ長調、A-A'形式。右手に元気な旋律が奏される。左手伴奏にはしばしばシ♮-ドの短2度が使われているのが茶目っ気たっぷりだ。 - Caipirinha triste (1967) 悲しいちっちゃな田舎者

イ短調、A-B形式。左手中音部に哀愁漂う旋律が奏され、右手にカヴァキーニョの音色を思わせる和音が添えられる。 - A canção do negrinho (1967) ちっちゃな黒人の歌

イ短調、A-B形式。寂しげな旋律が奏される。Bはイ長調になり、右手旋律・左手対旋律が掛け合いのようになる。 - Passeio no parque (1967) 公園の散歩

ハ長調、A-B-A形式。Aはスタッカート混じりの旋律が楽しそう。Bはメゾスタッカートの旋律が穏やかに奏される。 - Caixinha de surpresas, Valsa (1970) ちっちゃなビックリ箱

ハ短調、A-B形式。短2度の不協和音が混じったワルツの伴奏にのって、寂しげな旋律が奏される。Bは一時ニ短調になる。 - Gingadinho (1970) よちよち歩きながら

ハ長調。たどたどしい左手伴奏にのって、可憐な旋律が4小節毎に現れたり消えたりする。 - Divertimento (1970) 楽しみ

イ短調。高音部に可憐な旋律が奏される。 - Ternurinha (1970) ちっちゃな優しさ

イ短調。高音部に寂しげな旋律が静かに奏される。 - Cantilena (1970) カンチレーナ

強いて言えば変ロ長調だが、調性がぼやけた感じ。二声の旋律が掛け合いで奏される。

- Fanfarrinha (1955) ちっちゃなファンファーレ

1956

- Charanga de circo サーカスの楽団

- Estudo para oitavas nº 3 オクターブのための練習曲第3番

- Estudo para oitavas nº 4 オクターブのための練習曲第4番

- Estudo para oitavas nº 5 オクターブのための練習曲第5番

- Marcha militar 軍隊行進曲

1956-1978

- Expressões 表現集

シュミットの内的な精神世界を音にしたような曲集である。15曲全てに抽象的な曲名が付いていて、派手だったり情熱的だったりな音楽は全く聴かれない。全体的に無調とまでは行かずとも調性が定まらず静かに彷徨うような転調が多く、特に最後の数小節で予期せぬ調に転調して終わる曲が多い。とは言え前衛音楽でよく聴かれるキツい不協和音の音楽とも異なる、掴み所のない曲ばかりである。以下の解説に「何調に転調して云々」と書き連ねてはみたものの、そういう頭で聴くのではなく、もっと単純に音を感じるように聴くべきなのかな〜とも思えてきます。- Súplica (1966) 懇願

左手3連符のアルペジオ伴奏にのって、諦観したような旋律が奏される。イ短調に始まり、ハ短調→ハ長調と転調するが、最後の8小節でイ短調→変ニ長調→へ短調→変ホ長調と目まぐるしく転調する響きは魔法がかったような雰囲気。 - Confidência, somente para a mão esquerda (1968) 打ち明け話、左手のみのための

左手のみで演奏する曲。悲しげな打ち上げ話をしみじみ語るような旋律が奏される。6小節めあたりからハ短調の調性感が現れるが、最後はハ長調で穏やかに終わると思いきや、イ短調→ホ短調と転調して終わる。 - Devoção (1964) 信仰

ミ♭-ド-シ♭-ファ♯の8分音符伴奏が静かに繰り返され、変ホ短調かと思いきや、5小節目より右手に現れる息の長い旋律がソ♮〜シ♮〜ラ♮〜ソ♮と多調風で、その不思議な響きは神の姿を見えてくるような雰囲気だ。後半はイ短調で終わると思いきや、ロ短調になって終わる。 - Melancolia (1970) 憂うつ

開離和音アルペジオの伴奏にのって彷徨うような旋律が静かに奏される。後半は一応変ロ長調になる。 - Angústia (1970) 苦悩

2つの2分音符不協和音ソ-ド♯-ファ♯とファ -シ-ミが交互に繰り返されるのに乗って、ほぼ無調の旋律が高音で奏される。混沌とした苦悩を描いたような感じだ。 - Saudade (1970) サウダージ

楽譜には何度もppの指示が記され、右手にシンコペーション混じりの旋律が奏され、左手内声には息の長いもう一つの旋律が奏される。転調が頻繁と言うか調が定まらないが、何とも言えぬ哀愁感が確かにサウダージである。 - Delírio (1970) 錯乱

最初のやや長い1小節は印象的で、左手ファ-ラ-ド-レの16分音符アルペジオ+右手レ-ラ-ド♯から成る32分音符は頭の中から錯乱が押し寄せてくるような雰囲気。その後正気に戻りつつも頼りない旋律が静かに奏され、最後は両手16分音符の半音階が右手・左手が鏡像となって奏され、高音・低音に別れて終わる。 - De profundis (1956) 深い淵の底から

曲名は、ラテン語訳の旧約聖書の詩篇第130の「深い淵の底から、主よ、あなたを呼びます。De profundis clamavi ad te, Domine」から採ったと思われる。イ短調。主に救いを求めるような苦しい旋律が奏される。 - Mágoa (Der Kummer) (1959) 心痛

西ドイツのハンブルグに留学中の作曲。楽譜の欄外には「行方不明の子…番(第二次世界大戦のドイツの孤児たちに捧げる)CRIANÇA PROCURADA N.º... (Dedicada as crianças alemãs orfãs de 2.ª Guerra Munidal)」と記されている。シュミットが街角で行方不明の子ども達の掲示を見て、その子達が今どうしているだろうと思いを馳せ作曲したのであろう。前半は調性が定まらない寂しげな旋律が奏される。後半は頼りなげに歩くような雰囲気になる。 - Meditação (1971) 瞑想

高音で静かに鳴る不協和音は無心になった様子を描いているよう。感情を排したような長調とも短調ともつかない旋律が現れては消える。 - Ilusão (1974) 幻覚

不協和音の4分音符の上で高音部に囁くような旋律が奏され、それに続きイ短調で高音部からゆっくりと降ってくるような8分音符の旋律が静かに奏される。 - Desamor (1974) 軽蔑

強いて言えばト長調、A-A'形式。静かな8分音符アルペジオにのって彷徨うような旋律が現れてはフェルマータで止まる、を繰り返す。 - Sereninade (1974) 平静

前半は楽譜に「平穏に com paz」と記されていて、流れる旋律は静かではあるが何とも寂しげである。後半はこれも寂しげな旋律が変ロ長調〜ト短調と転調しつつ流れ、最後の3小節で突然へ長調になり、楽譜に「平静に com sereninade」と記された通りの雰囲気で終わる。 - Anseio, Quase valsa (1975) 切望、ワルツのように

A-B-A'形式。Aは調性が定まらず彷徨うようなワルツがゆっくりと奏され、Aの終わりにやっとニ短調の響きで収まる。Bはホ短調になり、少しテンポを上げて詰め寄るような旋律となる。 - Sinceridade (1978) 真実

悲痛な雰囲気の旋律がニ短調でゆっくりと奏される。最後の5小節で急にイ短調になって終わる。

- Súplica (1966) 懇願

1957

- Ai, Marilú! ああ、マリルー

ハ長調、A-B-A'形式。両手共にト音記号で書かれ、二声からなる易しい曲。右手旋律と左手対旋律が掛け合いのように奏され、オルゴールのような響きだ。この曲は歌とピアノ版もある。 - Canto nostálgico ノスタルジックな歌

ハ短調、前奏-A-B-A-コーダの形式。切ない旋律が力なく奏される。Bはイ短調になる。この曲はシュミット自身によりヴァイオリンとピアノ版にも編曲された。 - Zangarreio ギターのかき鳴らし

1957-1958

- Três temas brasileiros 3つのブラジルの主題

この組曲はシュミット自身により弦楽四重奏にも編曲された。- Balanço de rêde (1958) ハンモックの揺れ

イ短調。ハンモックがゆっくり揺れるのを表すようなオスティナートの伴奏にのって素朴な旋律が奏される。伴奏と旋律にソ♭やシ♭が含まれるのが不思議な響きだ。 - Acalanto (1957) 子守歌

イ短調、A-B-B形式。Aはギターが静かに鳴らす和音のような感じ。Bになって旋律が現れ、初めイ長調〜間もなくイ短調になる。 - Cochilo (1958) うたた寝

A-A'形式。初めイ長調で始まり、間もなくイ短調になる。

- Balanço de rêde (1958) ハンモックの揺れ

1959-1962

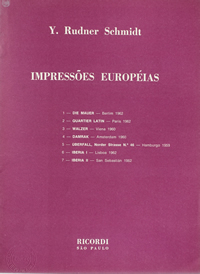

- Impressões européias ヨーロッパの印象集

シュミットが1959年から1962年までヨーロッパに留学中に、各地を訪れた印象を音楽にした曲集。全体的に無調の響きが多く、ドイツで現代音楽を勉強中のシュミットの作風の変化が感じられる。- Die Mauer (O muro) - Berlim 1962 壁 - ベルリン、1962年

1961年8月に東西ベルリンの間 の通行が突然遮断され、その後に壁が建設されたのをドイツにいたシュミットは見聞きし、西ベルリンも訪れたとのこと。彼は翌1962年にこの曲を作った。曲の冒頭およびその後にも現れる両手強打の和音はベルリンの壁の威圧感を、不協和音の上で無機質に奏される旋律は壁の冷たさを描いているよう。中間部では楽譜に (militar) と記された低音4分音符のオスティナートが歩哨が歩くのを描いているよう。尚、シュミットの自筆譜と1971年の出版譜では一部の和音が異なっていて、出版譜の方が「おとなしい」和音になっている。 - Quartier latin (Quarteirão latino) - Paris 1962 カルチエ・ラタン - パリ、1962年

シュミットは1962年にパリを訪れ、カルチエ・ラタンにあるホテルに投宿している。短2度重音混じりのスタッカートの伴奏にのってほぼ無調の旋律が奏されるが、悪戯っぽい雰囲気の曲調は学生街であるカルチエ・ラタンの自由な気風を描いているのかもしれない。尚、自筆譜で見られる後半33小節が出版譜では削除されている。 - Walzer (Valsa) - Viena 1960 ワルツ - ウィーン、1960年

サティやモンポウの音楽を連想させる気怠い雰囲気のワルツがゆっくりと奏される。尚、自筆譜にある4小節の前奏は出版譜では削除されている。 - Damrak - Amsterdam 1960 ダムラック通り - アムステルダム、1960年

ダムラック通りはアムステルダム中心部にある通りである。運河の多いアムステルダムらしい、水の流れを描いたような静かなアルペジオが全体を通じて奏され、楽譜の冒頭に「ドビュッシーを連想して Lembrando Debussy」と記されている通り印象派風の和音が続く。 - Überfall, Norder Strasse N.º 46 (Assalto, Rua do Norte N.º 46) - Hamburgo 1959 強襲、ノルダー通り46番地 - ハンブルグ、1959年

シュミットはドイツのハンブルグである老夫婦の家に下宿しており、曲名はその下宿の住所である。下宿を始めて間もないある晩のこと、夜中に叫び声がしていたので部屋を出てみると、老夫婦の女性が「シュミットさん、泥棒が中にいるわよ、気を付けて!」と言った。シュミットの目にも泥棒がいたように見えたとのこと。5分程で警察が来て、泥棒は逮捕された。暗闇の中で泥棒の足音が聞こえるような不気味な音楽が奏される。最後はパトカーのサイレンを模した音が鳴る。この曲は2台ピアノ版にも編曲された。 - Ibéria I (Portugal) - Lisboa 1962 イベリア(ポルトガル) - リスボン、1962年

聖行列がゆっくり進むような敬虔な響きが流れ、中間部は静かな教会内を思わせる。最後にポルトガルの十字架祭で歌われる民謡《Ó Divina Santa Cruz》の旋律が現れる。 - Ibéria II (Espanha) - San Sebastián 1962 イベリア(スペイン) - サン・セバスティアン、1962年

10小節の前奏に引き続き、両手16分音符和音交互連打にのってサエタ(セマナ・サンタで歌われる宗教歌)を思わせる息の長い旋律が所々に「こぶし」を挟みながら朗々と奏される(アルベニスの組曲《イベリア》の第3曲〈セビーリャの聖体祭〉の中間部に似ている)。最後は下降音階のモチーフがしつこく奏されて終わる。

- Die Mauer (O muro) - Berlim 1962 壁 - ベルリン、1962年

1960

- Bola de sabão シャボン玉

- De pé no chão 田舎者

- Onde está minha lanterna? 私の提灯はどこにあるの?

1960-1980

- Cenas brasileiras ブラジルの光景

- Cabocla dengosa (1960) 気取ったカボクロ

- Piá travesso (1980) わんぱくな少年

- Salinagem (1980) 塩の生成

- Garimpo (1963) ダイアモンド採掘

1963

- Nuvem baixa 低い雲

1964

- Ensaios rítmicos brasileiros (5 peças para piano de meia dificuldade) ブラジルのリズムの練習曲(中位の難しさのピアノのための5つの作品集)

- Calmo (com comodidade) 穏やかに(快適に)

- Cômodo 心地よく

- Dengoso (ritmado) 気取って(リズムをつけて)

- Desconsolado (Andantino semplice) 悲嘆に暮れて

- Calmo 穏やかに

- Oh, tú que vais seguindo... ああ、君は続けるつもり・・・

1964-1967

- Miniaturas Lobateanas ロバートのミニアチュール集

ブラジルを代表する児童文学者のモンテイロ・ロバート Monteiro Lobato (1882-1948) による連作童話『黄色いキツツキの農園 Sítio do Picapau amarelo』に登場する、農園の住人や擬人化された動植物などのキャラクターを題材にした組曲である。モンテイロ・ロバートはシュミットと同じサンパウロ州タウバテ出身で、童話ではブラジルに伝わる伝承の妖怪サッシ(サッシ・ペレレ)や魔女クーカなどが登場する。この童話の持つ豊かな想像の世界を音楽にすると同時に、マラカトゥやモジーニャなどブラジルの民族舞踊または民謡のリズムや節回しを取り入れた面白い曲集である。この曲集は後に作曲家・ギタリストのAlberto Mejiaにより2本ギター用に編曲された。- As aulas do Visconde de Sabugosa, Maracatu (1964) サブゴーザ子爵の講義、マラカトゥ

サブゴーザ子爵はトウモロコシの穂軸で出来ている操り人形で、とても賢く博学である。マラカトゥとはブラジル北東部(ノルデスチ)に伝わる民俗芸能の一つで、音楽は歌と打楽器のみから成る。A-B-A'形式。マラカトゥではゴンゲー Gonguê というカウベルのような金属製の鐘鈴を撥で叩いてリズムを作るが、そのリズム♩♩♩♩♪♩♪♩ζが左手完全五度で繰り返され、それにのって朗唱するような旋律がレ♭のリディア旋法で奏される。マラカトゥのリズムと謎めいた旋律の組み合わせが、ブラジル奥地に伝わる昔話の世界に一気に引き込まれるような感じである。Bは9小節のみで、テンポを落として、考え込むような旋律が奏される。 - História de tia Nastácia, Modinha (1964) ナスタシアおばさんの物語、モジーニャ

ナスタシアは農園で働く家政婦の黒人女性で、沢山の昔話を知っている。モジーニャとは18~19世紀にブラジルで流行した歌謡曲で、哀愁溢れる短調の曲が多い。イ短調、A-A'形式。モジーニャらしい切々とした旋律は、悲しい昔話を語っているようで、内声の半音階混じりの8分音符の対旋律も粋である。A'は右手旋律は重音、左手対旋律は16分音符になり、その豊かな響きは昔話が佳境に入った感じだ。 - O sonho de Emília, Valsa (1966) エミリアの夢、ワルツ

エミリアとは童話の中で出てくる人形のぬいぐるみの名前。イ短調、A-B-A'形式。ワルツと言っても、かつては街角のショーロ楽団が即興演奏を競い、また作曲家ミニョーネなどが数々のピアノ曲を作った、いわゆる「ヴァルサ・ブラジレイラ(ブラジル風ワルツ)」の曲。Aは哀愁漂う右手旋律に、左手対旋律(コントラポントと呼ばれる)が合いの手のように絡む。Bはややテンポを速める。 - O triunfo de Dona Benta, Baião (1965) ベンタ夫人の歓喜、バイアォン

ベンタ夫人は農園のオーナーで、童話の中では語り部としてたびたび登場する。バイアォンはノルデスチ地方の代表的な踊りとその音楽である。バイアォンのリズムにのって奏される旋律はイ短調がイ長調に転調しては戻ったりと、謎めいた響きだ。 - O Marquês de Rabicó, Tanguinho (1967) ハビコ侯爵、タンギーニョ

ハビコ侯爵は食いしん坊の豚の名前。ハ短調、A-A-B-A形式。タンゴらしい気取った旋律が奏される。 - Travessuras de Pedrinho, Chorinho (1967) ペドリーニョのいたずら、ショリーニョ

ペドリーニョはベンタ夫人の孫の少年。ショリーニョとはショーロの指小辞。イ短調、A-B-A形式。右手旋律・左手対旋律(コントラポント)がショーロ楽士2人の即興演奏のように絡み合いながら奏される。 - Jeca-Tatu, Toada (1966) ジャカ=タトゥー、トアーダ

ジャカ=タトゥーは田舎の農民の男。トアーダとは主にブラジルの中部〜南部で歌われる民謡の一つのジャンルで、一般的に単純なメロディーに自然や故郷を歌う哀愁のこもった歌である。A-A'-B形式。Aの冒頭はイ長調で、素朴な三度重音の旋律が現れるが、5小節目からはイ短調になる。Bは左手3-3-2のリズムにのって寂しげな旋律が奏される。 - Reinações de Narizinho arrebitado, Sambinha (1965) ナリジーニョの遊び、サンビーニャ

ナリジーニョはベンタ夫人の孫の少女で、ペドリーニョのいとこ。本名はルシアだが、ナリジーニョ(小さな鼻)という愛称で呼ばれている。サンビーニャとはサンバの指小辞。イ短調、A-B-A'形式。可憐な雰囲気ながらもシンコペーションが効いた旋律が奏される。Bの前半はイ長調になる。 - Sítio do Picapau amarelo, Ponto de jongo (1967) 黄色いキツツキの農園、ポント・ジ・ジョンゴ

黄色いキツツキの農園は、上述のベンタ夫人、ナスタシアおばさん、ペドリーニョ、ナリジーニョらが暮らしている。ジョンゴとはブラジルのアフリカ系住民の民族舞踊で、中部〜南部アフリカ(おそらくアンゴラあたり)を起源とし、多数の男女が一緒にペアまたは輪になって踊る。音楽は歌と打楽器のみからなり、歌のことをポントと呼ぶ。曲は一応ニ短調。30秒足らずの短い曲で、まず左手低音で「タンブー Tambu」と「カンドンゲイロ Candongueiro」と楽譜に記された2つのリズム(タンブー、カンドンゲイロ共にジョンゴで用いられる太鼓の名前)がオスティナートで奏され、それにのって右手で三度重音の旋律が途切れ途切れ奏される。

- As aulas do Visconde de Sabugosa, Maracatu (1964) サブゴーザ子爵の講義、マラカトゥ

1965

- Diálogo triste 悲しい対話

調性を感じさせないド♯-レ-ミ-ファ-レ♯-ファ-ミ-レ♮のモチーフが繰り返される中、旋律の断片のようなものが現れたり途切れたりする。 - Nostalgia ノスタルジー

- Recreação, Valsa para piano de ballet 気晴らし、バレー用のピアノのためのワルツ

1967

- Hoje eu mesmo, amanhã o mundo 今日の私、明日の世界

2分半ほどの、完全に前衛的な作品。A-B-A'形式。Aは右手は白鍵、左手は黒鍵を打楽器のように叩いてクラスターを奏でる。前腕で白鍵のクラスターを鳴らす指示も現れる。シンコペーションにリズムも現れ、楽譜の解説によると2本のヴィオラ・カイピーラ Viola caipira(ブラジルで使われる10弦ギター)を模しているとある。Bは無調で現れる不規則なスタッカートの音と休符からなる。ここでは右前腕で黒鍵をpで鳴らす指示もあある。最後のA'は冒頭のリズムがテンポを速めて再現され、 最終音は中央ドを真ん中として鍵盤上に座って打鍵せよと!。

1968

- Contradanza venezolana ベネズエラのコントラダンサ

- Saudade triste, Arranjo de Música de Tarciso L. Pinheiro Cintra 悲しい郷愁、タルシーゾ・L・ピニェイロ・シントゥラの音楽の編曲

1973

- Guarânia グアラニア

1977 / 1985

- Enlevo (para 2 pianos) 魅了(2台ピアノのための)

1978

- Sete variações sobre o tema 'Herr Schmidt', do folclore teuto-sul-rio-grandense 「シュミット様」の主題による7つの変奏曲、リオグランデ・ド・スル州テウトニアのフォルクローレによる

1979

- 3 peças breves 3つの小品集

- Dolente 悲しげに

ゆっくりとした陰うつなワルツが初めはホ短調で、後半はイ短調に転調して奏される。 - Deciso 決然と

穏やかな旋律が初めはへ長調で、その後変ロ長調、ト短調と転調して奏される。 - Lento (Nostalgico) レント(懐かしい雰囲気で)

イ短調。哀愁漂う旋律がゆったりと奏される。

- Dolente 悲しげに

1988

- Águas espraiadas 流れ出る水

- Tangueria (para piano solo e 2 pianos) タンゲリーア(ピアノ独奏版と2台ピアノ版)

1990

- La rampa (Calle 23. Habana/Cuba) (para piano solo e 2 pianos) 坂道(キューバ / ハバナの23通り)(ピアノ独奏版と2台ピアノ版)

1997

- Hong Kong=1997 (para piano solo e piano a 4 maõs) 香港=1997(ピアノ独奏版とピアノ連弾版)

- Macunaíma マクナイーマ

- Ressonâncias 共鳴

1998

- Araruana, Variações sobre um tema indígena (Índios Parakanã, Pará) アラルアーナ、先住民(パラー州パラカナ族)の主題による変奏曲

- Divagando 彷徨いながら

1999

- Taubateanas タウバテの女性達

シュミットの生地であるタウバテの女性達を通して、そこの風土や住民の気質を描いたような組曲である。ブラジルの先輩作曲家クラウジオ・サントロのピアノ組曲《パウリスターナス》に霊感を受けてこの作品を作ったとシュミット自身は語っている。- Cavarucangüera カヴァルカングエラ

カヴァルカングエラはタウバテ市内の東側地区の名前である。シュミット自身によると、1950年代、彼はカヴァルカングエラに住む一人の女性と恋仲であったが、シュミットのドイツ留学で別れ別れになってしまい、彼女は別の男性と結婚したとのことである。曲は楽譜に「トロットしながら trotando」と記された、馬の速歩を模した低音スタッカートのリズムが続き、それにのって気怠い旋律が歌うように奏される。 - Quiririm, Tarantela estilizada キリリム、様式化されたタランテラ

キリリムはタウバテ市内の西側地区の名前である。この地区はイタリア移民が多く住んでいて、曲はイタリア移民の末裔の女性Conceição Fenille Molinaroに献呈された。A-B-A'-コーダの形式。ややゆっくりとしたタランテラである。Aの旋律の冒頭は一応イ短調であるが、右手旋律・左手伴奏共に半音階進行が織りなす不協和音が続いて陰うつな響き。Bは一応イ長調で、両手共跳ねるようなスタッカートになる。 - Cataguá カタグア

カタグアはタウバテ市内の南側地区の名前である。歴史家で、またタウバテ市議会議員として初の女性であったJudith Mazella de Mouraに献呈された。左手4分音符オスティナートにのって、調性感のない旋律が彷徨うように奏される。 - Quebra-Cangalha ケブラ・カンガーリャ

ケブラ・カンガーリャはタウバテの郊外にある山の名前。Lígia Fumagalli Ambrogiという女性弁護士に献呈された。A-B形式。Aは一応へ短調で、左手半音階のモチーフに、右手後打ちの和音が付く。Bはシンコペーションのリズムが囁くようなppで奏される。 - Biquinha do Bugre ブグレの小さな泉

ブグレの泉はタウバテ市内の中心部にある小さな泉で、現在は周囲の開発により泉は枯れてしまっている。「ブグレ」とはかつてこの地に住んでいた先住民を指していたとのこと。また「ブグレの泉の水を飲んだ者は、必ずタウバテに戻ってくる」という言い伝えがある。作曲当時のタウバテ市長の母Julieta Ribeiro Ortiz de Mattosに献呈された。泉を描いたような中音部アルペジオにのって息の長い旋律が奏される。

- Cavarucangüera カヴァルカングエラ

2000

- Arruaça (para piano solo e 2 pianos) アハウサ(ピアノ独奏版と2台ピアノ版)

- Lembranças nº 2 思い出第2番

- Miniaturas caipiras 田舎のミニアチュール

- Roceira

- Capiau

- Mambira

- Cabocla

- Tabaréu

- Matuto

- Jeca

- Sertaneja

2001

- Longe... 遥かに・・・

2002

- Estampa nº 6 版画第6番

- Musicata 音楽隊

- Quase valsa ワルツのように

2003

- Prelúdium プレルーディウム

- Sonata ソナタ

2004

- Abraçai (para 2 pianos) 抱擁(2台ピアノのための)

- Encontros (para 2 pianos) 出会い(2台ピアノのための)

2006

- Ponteio nº 3 ポンテイオ第3番

2009

- Contemplação 瞑想

2010

- Ein Trauriger Musikante I, II, III 一人の悲しい音楽家 I、II、III

Yves Rudner Schmidtのピアノ曲楽譜

Irmãos Vitale

|

|

Ricordi Brasileira S.A.

|

|

Casas Editoras Musicais Brasileiras Reunidas "CEMBRA" Ltda.

|

|

Cultura Musical LTDA.

|

|

Prefeitura Municipal de Taubaté

- Taubateanas

斜字は絶版と思われる楽譜

Yves Rudner Schmidtのピアノ曲CD

星の数は、![]()

![]()

![]() は是非お薦めのCD、

は是非お薦めのCD、![]()

![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD、

は興味を持たれた人にはお薦めのCD、![]() はどうしてもという人にお薦めのCDです。

はどうしてもという人にお薦めのCDです。

Vale do Paraíba - Miniaturas Lobateanas - Expressões![]()

|

|

Orquestra da Rádio Gazeta de São Paulo*, Theodoro Nogueira (regente)*, Karin Fernandes (pf)**

PianoDuo![]()

Maritaca, M1024

- Baião Pentatônico (Eva Gomyde)

- Samba de uma nota só (A.C.Jobim / Newton Mendonça)

- Meu caro irmão (Dom Salvador)

- Loro (Egberto Gismonti)

- Prelúdio (Carlos Roberto Oliveira)

- Baderna Modal (Eva Gomyde)

- Escorregando (Ernesto Nazareth)

- Mariá (Dom Salvador)

- Tema para Segunda-feira (Eva Gomyde)

- Luá (Dom Salvador)

- Arruaça (Yves Rudner Schimidt)

Eva Gomyde (pf), Carlos Roberto de Oliveira (pf)

2005年の録音

Yves Rudner Schmidtに関する参考文献

- Daniel Cristiano Santos. "Taubateanas": memória e identidade com a cidade na produção e na recepção da obra musical de Yves Rudner Schmidt (Dissertação). Universidade de Taubaté 2018.

- Daniel Cristiano Santos. Yves Rudner Schmidt: sua vida, obra e estudo comparativo do ciclo "Impressões Europeias" (Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes 2023.