José Siqueiraのページ

José Siqueiraについて

ジョゼ・ジ・リマ・シケイラJosé de Lima Siqueira は1907年6月24日、ブラジル北東部のパライバ州コンセイサォン Conceição に生まれた。コンセイサォンはパライバ州のはずれの田舎町で、シケイラ自身によると、彼が生まれた当時は町には一台のピアノもなかったとのこと。父親は地元の楽団の指揮者をしていて、シケイラは父からトランペットやサクソフォーンを習い、十代の頃はパライバ州のあちこちの楽団に参加していた。1927年、二十歳で首都リオデジャネイロに出て、軍事学校軍楽隊のトランペット奏者になった。1928年から1933年までは国立音楽学校 Instituto Nacional de Música でフランシスコ・ブラガらに作曲などを学んだ。

1930年代からは主に指揮者として活躍し、国内はもとより、1946年には米国のフィラデルフィア管弦楽団やモントリオール放送管弦楽団を客演指揮し、1952年にはフランス放送交響楽団(現フランス放送フィルハーモニー管弦楽団)を指揮するなど、欧米各国の管弦楽団の指揮を行った。1940年にブラジル交響楽団 Orquestra Sinfônica Brasileira を創立、1961年には国立交響楽団 Orquestra Sinfônica Nacional を創立した。またブラジル大学音楽学部の教授を務めた。

1964年からブラジルでは軍人大統領による軍事独裁政権が続いていた。これに対して軍政批判をしていたシケイラは、反同調者を一切の公職から追放するなどを定めた軍政令第5号 (Ato Institucional Número Cinco, AI-5) により1969年に指揮者や教職などの公職を解かれてしまった。そのため彼は1974年から1976年頃までソ連で音楽活動を行い、モスクワ・フィルハーモニー交響楽団の指揮などを行った。モスクワの楽譜出版社「ムジカ」は1970〜1980年代にかけてシケイラの楽譜をいくつも出版している。(左はソ連で出版された楽譜の表紙)

1964年からブラジルでは軍人大統領による軍事独裁政権が続いていた。これに対して軍政批判をしていたシケイラは、反同調者を一切の公職から追放するなどを定めた軍政令第5号 (Ato Institucional Número Cinco, AI-5) により1969年に指揮者や教職などの公職を解かれてしまった。そのため彼は1974年から1976年頃までソ連で音楽活動を行い、モスクワ・フィルハーモニー交響楽団の指揮などを行った。モスクワの楽譜出版社「ムジカ」は1970〜1980年代にかけてシケイラの楽譜をいくつも出版している。(左はソ連で出版された楽譜の表紙)

1976年にはブラジルに帰国し、1985年4月22日にリオデジャネイロで死去した。

シケイラは多作家である。ある文献によると彼の作風は3期に分類でき、1943年までの第1期は普遍主義、1943年から1950年までの第2期は直接的な民族主義、1950年以降はシケイラの故郷ノルデスチ(ブラジル北東部)の固有の旋法による音楽、としている。代表作は、オペラ《A Compadecida》、アフロ・ブラジル宗教を素材とする黒人のカンタータ《Xangô》と《オラトリオ・カンドンブレ Oratório Candomblé》(1958)、《チェロ協奏曲》、《ヴィオラと管弦楽のためのコンチェルティーノ Concertino para viola e orquestra de câmara》、《ファゴットと室内管弦楽のためのコンチェルティーノ Concertino para fagote e orquestra de câmara》、《コントラバスと室内管弦楽のためのコンチェルティーノ Concertino para contrabaixo e orquestra de câmara》(1976)、弦楽四重奏のための《黒い三部作 Tríptico Negro》、多くの歌曲を作曲した。

José Siqueiraのピアノ曲リストとその解説

- A lenda do cisne 白鳥の伝説

- Canção popular 庶民の歌

- Cantiga (1951) カンチーガ

A-A'形式。シ-ド♯-レ♯-ミ♯-ファ♯-ソ♯-ラの旋法、言わばリディア旋法とミクソリディア旋法の混合で書かれていて、このノルデスチ独特の旋法の響きと、左手中音部で奏されるシンコペーションの穏やかな旋律が何ともいい雰囲気。A'では旋律は右手オクターブになり、左手の和音や対旋律なども絡んで豊かな響きとなる。 - Segunda cantiga カンチーガ第2番

ニ長調、A-B-A'形式。右手シンコペーションの旋律はペンタトニックで、左手伴奏の三度重音は半音階で進行する。田舎臭く、暑苦しいような気怠い雰囲気の曲。A'では右手旋律はオクターブ和音で分厚い響きになるが、最後は単音の旋律に戻り、消えるように終わる。 - Primeira cantoria de cego (1949) 盲人の歌声第1番

- Segunda cantoria de cego (1949) 盲人の歌声第2番

A-A'-B-A"-A"'-コーダの形式。Aは左手16分音符オスティナートにのって、右手に物売りか、物乞いの声のような弱々しい旋律が繰り返し奏される。右手は15/8拍子、左手は5/4拍子と、右手旋律:左手伴奏が3:4のポリリズムになっている上に、両手共ラ-シ-ド♯-レ♯-ミ-ファ♯-ソのノルデスチの旋法(リディア旋法とミクソリディア旋法の混合)になっているのが興味深く、伴奏も旋律も繰り返しで単純なのに豊かな響きを醸し出している。Bは右手は6/8拍子、左手は4/8拍子になり、左手オスティナートの上で右手に二声の旋律が現れる。 - Terceira cantoria de cego (1949) 盲人の歌声第3番

楽譜冒頭には「パンデイロを模して Imitando o pandeiro」と記されていて、曲中ずっと右手で続く16分音符はパンデイロ(ブラジルのタンバリン)をシャカシャカ鳴らす音を模しているのだろう。その下低音部でファのミクソリディア旋法の旋律が現れる。この旋律はシ♭に転調してからはオクターブで力強く奏され、右手パンデイロのような16分音符も熱を帯びたように激しく鳴って終わる。 - Chorinho (1948) ショリーニョ(小さなショーロ)

A-B-B'-A'形式。右手で軽快なリズムで奏される和音はハ長調に近いが、同時に左手16分音符で奏される旋律は強いて言えばニ短調で陰うつな雰囲気なのが面白い。Bはニ短調になり、左手アルペジオの伴奏にのって右手高音に旋律が移り、ナザレの作品を思わせる雰囲気になる。 - Dança brasileira ブラジルの踊り第1番

- Segunda Dança brasileira ブラジルの踊り第2番

- Terceira Dança brasileira ブラジルの踊り第3番

- Dansa heróica (1948) 英雄の舞曲

- Dansa frenética (1948) 熱狂的な踊り

減五度の重音が半音階で忙しなく16分音符で動き、やがてシンコペーションのきいた野性的なモチーフがオクターブで奏される。このモチーフは高音や低音あちこちで鳴ったり、反行形で奏されたりする。最後は4オクターブのグリッサンドが何度も轟く。 - Devaneios 夢想

- Diálogos (1976) 対話集

4集計20曲から成る小品集である。筆者が入手出来ている楽譜・音源はゼクエンツ I、II、IIIのみであるが、全ての曲は2声で対位法的に作られている。概ねカノン様式だが、1曲全体が全く同じ旋律を4小節遅れて追唱するカノンがあれば、また主唱→追唱の遅れ小節が1曲のなかで4→7→3→8→1小節と不規則なずれ方をする曲もあり、また主唱と追唱の音程差も四度や五度に限らず、短二度や長二度だったりで無調の響きの曲もある(全体的に調性をあまり感じさせない乾いた雰囲気の曲が多い)。主唱の旋律は何度も繰り返されることが多く、繰り返しは必ず主唱⇆追唱の交互で現れるが、広い意味ではゼクエンツとも言える。- I Sequência ゼクエンツ I

- Andante expressivo, sem rigor de tempo

- Tempo de valsa

- Moderato

- Devagar e bem cantado

- Lento, non troppo

- II Sequência ゼクエンツ II

- Allegretto

- Andante calmo

- Moderato

- Lento, não tanto

- Allegro

- III Sequência ゼクエンツ III

- Andantino

- Lento

- Allegretto

- Andante

- Moderato

- IV Sequência ゼクエンツIV

- Devagar

- Andantino

- Lento

- Allegro vivo

- Allegretto

- I Sequência ゼクエンツ I

- Duas canções nortistas (Têmas do folclore) (1944) 2つの北部地方の歌(フォルクローレの主題による)

- Andantino

- Allegretto assai

- Festança de negros (1948) 黒人達のお祭り騒ぎ

- Flavinho フラヴィーニョ

- Melodia メロディー

- Minueto à antiga 古風なメヌエット

- Murucututú, tema do folclore ciclo-infantil da região norte do Brasil ムルクトゥトゥー、ブラジル北部地方の童歌の主題による

ブラジル北部(熱帯地方)の子守歌《ムルクトゥトゥー》を、ピアノ曲に編曲した作品。ちなみにムルクトゥトゥーは「メガネフクロウ」のこと。ト短調。主題の旋律は4回繰り返して現れる。最初はト短調で中声部で呟くように静かに、2回目はニ短調になり徐々に盛り上がり、3回目はト短調に戻り旋律はオクターブ和音で力強く奏され、4回目はテンポを落として旋律は重々しく奏されて終わる。 - Ocaso (1952) 日没

- Pirilampo... ホタル

- Três prelúdios 3つの前奏曲集

- A flôr

- O perfume

- A borboleta

- Scherzo スケルツォ

- Primeira sonatina (1963) ソナチネ第1番

- Allegro moderato

強いて言えばト長調、A-B-C-A-B'形式で、Aを第1主題・Bを第2主題と捉えればソナタ形式に近いとも言えなくはない。Aは右手に五音音階の軽快な旋律が奏される。Bは右手16分音符和音連打の下で、左手にほぼ無調のモチーフが繰り返される。経過句のようなCを経て、Aおよび、Bを半音上げたモチーフのB'が奏される。 - Devagar

イ長調、A-B-A'形式。Aは左手の3連符アルペジオの穏やかな伴奏にのって、右手にシンコペーション混じりの旋律がラのミクソリディア旋法で奏される。この旋法の響きと両手のポリリズムが絶妙な浮遊感を醸し出している。Bは高音部旋律の下で、半音階の対旋律や和音が絡んで豊かな響き。A'の右手は二声〜三声となり、一層豊潤な響きとなる。 - Allegro deciso

ホ長調。冒頭の16小節はカノンとなっていて、4小節毎に一声〜二声〜三声〜四声と増えていく。その後は四声を保ったまま、右手二声・左手二声に分かれてポリフォニックに動く。

- Allegro moderato

- Segunda sonatina (1963) ソナチネ第2番

- Allegro com brilho

- Andante molto expressivo

- Allegro ma non troppo

- Terceira sonatina (1964) ソナチネ第3番

- Allegro brilhante

- Andante calmo e terno

- Allegro moderato

- Quarta sonatina (1963) ソナチネ第4番

- Calmo e dolente

A-A'形式。呟くような旋律がトボトボと奏される。旋律はファ-ソ-ラ-シ-ド-レ-ミ♭から成り、ファのリディア旋法とミクソリディア旋法の混合がブラジル北東部(ノルデスチ)の民族音楽らしい雰囲気だ。 - Allegretto

イ長調、A-B-A'形式。16分音符分散和音の伴奏にのって軽快な旋律が三度重音で奏される。ここでも旋律はソがしばしば♮(即ちラのミクソリディア旋法)になるのがノルデスチの音楽を思わせる雰囲気。 - Allegro moderato

A-B-A'-B'-コーダの形式。いくつもの太鼓を打つようなシ音の連打が3オクターブで(3つ別々のリズムで)奏され、それにのって高音部で勇ましい旋律がシのドリア旋法で奏される。Bはやや気怠い旋律がミのミクソリディア旋法で奏され、太鼓のような16分音符連打で合いの手で応答する。B'はBを一音(長二度)上げていて、全体的に展開部を欠いたソナタ形式にも見える。

- Calmo e dolente

- Quinta sonatina (1964) ソナチネ第5番

- Allegro brilhante

嬰へ短調、A-A'-B-B'-A-コーダの形式。颯爽とした旋律が現れ、3/4拍子で始まるが、時々2/4拍子や4/4拍子になる可変拍子が緊張感を与えている。Bはへ長調、B'は変イ長調で、四声〜五声のコラールが静かに流れる。 - Devagar (Modinha)

イ短調、A-A'-B-B'-A-A'形式。副題のモジーニャ Modinha とは19世紀に起ったブラジルの歌のジャンルで、たいてい哀愁漂う短調の曲である。ギターのつま弾きを思わせる左手アルペジオの伴奏にのって、やるせない悲しみを歌うような旋律が静かに奏される。Bはハ長調になり、郷愁を誘う。 - Allegro non troppo (Dansa)

イ長調、A-B-A'形式。軽快な左手16分音符の伴奏にのって無邪気な旋律が奏される。Aの後半の旋律はリディア旋法やミクソリディア旋法になったりして不思議な響き。Bは左手伴奏はアルペジオになり、右手旋律はレのミクソリディア旋法になる。

- Allegro brilhante

- Sexta sonatina (1963) ソナチネ第6番

- Allegro

イ短調、A-B-C-A-B'形式で、ソナチネ第1番同様にソナタ形式の変形ともとれる。Aは(楽譜は3/4拍子だが)8分音符3つずつの左手アルペジオにのって、軽快な旋律が右手高音部で奏される。Bは七度や九度の跳躍を伴ったモチーフが左手4分音符・右手16分音符で奏される。Bの変奏のようなCを経て、Aおよび、Bを半音下げたモチーフのB'が奏される。 - Vagaroso

ホ短調、A-B-A形式。Aはゆっくりと静かなオスティナートの左手伴奏にのって、あてもなく彷徨うような旋律が(ド抜きの)ヘキサトニック音階で奏される。Bは激情するようなオクターブ和音が連打されるが、直ぐに静まり、再びAが奏される。 - Allegro com espírito

A-B-A-B'形式。Aは調性が定まらない左手スタッカートと右手和音のモチーフが繰り返される。Bは第1楽章のAの右手旋律が変奏される。

- Allegro

- Sétima sonatina (1963) ソナチネ第7番

- Allegro vivo

- Calmamente

- Allegro moderato

- Oitava sonatina (1963) ソナチネ第8番

- Allegretto

アフロ・ブラジル宗教の儀式を思わせるような、力強いリズムと神秘的な雰囲気の曲。強いて言えばへ長調、A-B-A'-B'形式。Aは低音部ファのオクターブが太鼓のように連打されるのにのって、ファ、ラ、ドのみからなるモチーフが繰り返される。Bはドのミクソリディア旋法の旋律がシンコペーションで奏され、この旋律が完全四度重音で繰り返されて謎めいた雰囲気。B'の旋律はミのミクソリディア旋法になる。 - Andante calmo

素朴な子守歌のような感じの曲。オスティナートの伴奏にのって、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、ドのヘキサトニック音階の旋律が静かに奏される。 - Allegro com espírito

A-B-C-A'-B'-コーダの形式。Aの活発な主題と、Bの穏やかな旋律が対照的。

- Allegretto

- Nona sonatina (1963) ソナチネ第9番

- Vivo

強いて言えばイ短調、A-B-C-A-B'-コーダの形式で、、ソナチネ第1番、第6番同様にソナタ形式の変形ともとれる。Aは右手の三和音(長三和音、短三和音、減三和音)と左手の完全五度堆積の和音が両手交互で奏されちょっと神秘的で、それに続いて完全四度重音の連続が32分音符で降ってくる。Bはホ長調 I 度和音が響く中で、ミのミクソリディア旋法の旋律がカノンとなって高音部→2オクターブ下の中音部と追唱される。CはAの変奏に両手完全四度重音のトレモロが加わる。B'はロ長調 I 度和音が響く。 - Devagar

ハ長調、A-B-A'形式。郷愁たっぷりの旋律がゆったりと奏される。曲中で臨時記号は全く現れず白鍵のみで奏されるにもかかわらず、バスや内声の和音が音階進行しつつ紡ぎ出す和声が何とも豊かな響きである。 - Allegro

強いて言えばホ長調、A-B-A-C-A'-コーダの形式。Aは高音部と低音部で同時に鳴る分散オクターブが不気味な響き。Bはペンタトニック音階のモチーフが現れる。Cは両手交互32分音符和音が響く。コーダでは第1楽章のAの後半で現れた完全四度重音の32分音符が再現される。

- Vivo

- Décima sonatina (1964) ソナチネ第10番

- Allegro

強いて言えばニ短調、A-B-A'形式。Aは2/4拍子と3/4拍子が頻繁に変わり、行ったり来たりするような旋律は漂泊するような雰囲気。 Bはミのミクソリディア旋法の旋律が現れ、カノンとなって1オクターブ下で追唱される。 - Devagar - Molto cantabile

全体的に神秘的な雰囲気の楽章である。強いて言えばイ短調、A-B-A'形式。Aは穏やかな8分音符オスティナートの伴奏にのって、息の長い旋律が奏される。Bは左手が完全五度重音の3連符、右手が第1楽章のAの旋律が完全四度重音で変奏されて現れる。 - Allegro

A-B-C-A-B'形式。Aは威勢の良い伴奏と旋律だ。Bは一転して流れるような穏やかな旋律が奏される。

- Allegro

- Toada (1952) トアーダ

トアーダとは主にブラジルの中部〜南部で歌われる民謡の一つのジャンルで、一般的に単純なメロディーに自然や故郷を歌う哀愁のこもった歌である。ホ長調、A-B-A'-B'形式。ゆったりとしたシンコペーションのリズムにのって、気怠い旋律が繰り返し流れる。Bはミのミクソリディア旋法+半音階混じりの旋律で、もわっとした熱帯感を醸し出している。 - Primeira valsa (1948) ワルツ第1番

- Segunda valsa (1948) ワルツ第2番

- Terceira valsa (1948) ワルツ第3番

ブラジル風ワルツ(ヴァルサ・ブラジレイラ)の王道を行くような哀愁溢れる曲で、シケイラのピアノ曲の中でも録音が多い。ニ短調、A-B-A'形式。哀愁たっぷりの旋律が中声部に始まり、感情を吐露するように3オクターブ上り詰め、寂しげに下っていく。Bはヘ長調で、低音部オクターブの旋律は郷愁を誘う。A'は、冒頭の旋律が1オクターブ高く再現され、寂しげに終わる。 - Quarta valsa (1957) ワルツ第4番

ト短調、A-A'-B-B-A-A'形式。旋律は哀愁たっぷりで、対旋律のように音階を下りていくベースは気分も落ち込んでいくような感じ。Bは三度重音の嘆くような旋律が奏される。

José Siqueiraのピアノ曲楽譜

Irmãos Vitale

|

|

Casa Artur Napoleão

- Melodia

- Terceira valsa

Edição da Sociedade Artística Internacional

|

|

斜字は絶版と思われる楽譜

José Siqueiraのピアノ曲CD・LP

星の数は、![]()

![]()

![]() は是非お薦めのCD、

は是非お薦めのCD、![]()

![]() は興味を持たれた人にはお薦めのCD・LP、

は興味を持たれた人にはお薦めのCD・LP、![]() はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。

はどうしてもという人にお薦めのCD・LPです。

Piano Brasileiro![]()

![]()

CD 1

- Noturno op. 10 (Lepoldo Miguez) - Honorina Silva (pf)

- Estudos Nº 1, 2, 3 (Henrique Oswald) - Honorina Silva (pf)

- Valse lente (Henrique Oswald) - Giomar Novaes (pf)

- A borboleta azul (Savino de Benedictis) - Antonieta Rudge (pf)

- Noturno (Brasílio Itiberê da Cunha) - Ana Cândida (pf)

- 2ème valse (João Itiberê da Cunha) - Ana Cândida (pf)

- Pensando no samba (João Itiberê da Cunha) -Ana Cândida (pf)

- Rapsódia sertaneja (Luciano Gallet) - Lais de Souza Brasil (pf)

- Tango brasileiro (Alexandre Levy) - Guiomar Novaes (pf)

- Coração que sente (Ernesto Nazareth) - Aloysio de Alencar Pinto (pf)

- Dirce (Ernesto Nazareth) - Aloysio de Alencar Pinto (pf)

- Eponina (Ernesto Nazareth) - Aloysio de Alencar Pinto (pf)

- Iolanda (Ernesto Nazareth) - Aloysio de Alencar Pinto (pf)

- Elétrica (Ernesto Nazareth) - Aloysio de Alencar Pinto (pf)

- Triste modinha (Lorenzo Fernandez) - Maria Romelita (pf)

- Valsa suburbana (Lorenzo Fernandez) - Maria Romelita (pf)

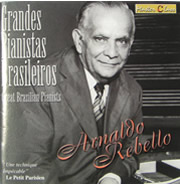

- Valsa Nº 3 (José Siqueira) - Arnaldo Rebello (pf)

- Toada (José Siqueira) - Arnaldo Rebello (pf)

- Duas canções nortistas (José Siqueira) - Arnaldo Rebello (pf)

- 3ª Dança brasileira (José Siqueira) - Arnaldo Rebello (pf)

CD 2

- Jogos pueris (Frutuoso Vianna) - Ana Stella Schic (pf)

- Toada Nº 6 (Frutuoso Vianna) - Fructuoso Vianna (pf)

- Valsa Nº 5 (Frutuoso Vianna) - Julia Monteiro (pf)

- Corta-jaca (Frutuoso Vianna) - Julia Monteiro (pf)

- Ponteios Nº 24, 22, 33 (Camargo Guarnieri) - Camargo Guarnieri (pf)

- Ponteio Nº 4 (Camargo Guarnieri) - Anna Stella Schic (pf)

- Tocata (Camargo Guarnieri) - Julia Monteiro (pf)

- Dança negra (Camargo Guarnieri) - Yara Bernette (pf)

- Prelúdios Nº 1, 4 (Cláudio Santoro) - Anna Stella Schic (pf)

- Paulistana Nº 4 (Cláudio Santoro) - Julia Monteiro (pf)

- Lenda sertaneja Nº 6 (Francisco Mignone) - Francisco Mignone (pf)

- Lenda sertaneja Nº 7 (Francisco Mignone) - Francisco Mignone (pf)

- Lenda sertaneja Nº 8 (Francisco Mignone) - Francisco Mignone (pf)

- Lenda sertaneja Nº 4 (Francisco Mignone) - Francisco Mignone (pf)

- A gaita de um precoce fantasiado (Heitor Villa-Lobos) - Arnaldo Estrela (pf)

- O patorzinho; Garibaldi foi à missa; O pião (Heitor Villa-Lobos) - Arnaldo Estrela (pf)

- As três Marias - Alnitah; Alnilan; Mintika (Heitor Villa-Lobos) - Sonia Maria Strutt (pf)

- Chôros No. 5 "Alma brasileira" (Heitor Villa-Lobos) - Arnaldo Estrela (pf)

- Impressões seresteiras (Heitor Villa-Lobos) - Magda Tagliaferro (pf)

- Festa no sertão (Heitor Villa-Lobos) - Anna Stella Schic (pf)

- Dança do Índio branco (Heitor Villa-Lobos) - Arnaldo Estrela (pf)

Grandes Pianistas Brasileiros Volume VI, Arnaldo Rebello![]()

![]()

MCD World Music, MC 017

|

|

Arnaldo Rebello (pf)

1964、1973年の録音。

O Piano brasileiro - Setenta anos de história![]()

Paulus, 004451

|

|

Miriam Ramos (pf)

1998年のリリース。このCDに収録されているシケイラのCantoria de cegoは《Terceira cantoria de cego》である。

BRASILIANA: Three Centuries Of Brazilian Music![]()

![]()

![]()

BIS, BIS-CD-1121

- Paulistana no 4 (Claudio SANTORO)

- Paulistana no 1 (Claudio SANTORO)

- Dança Negra (Mozart Camargo GUARNIERI)

- Ponteio no 49 (Mozart Camargo GUARNIERI)

- Il neige (Henrique OSWALD)

- Valse de Esquina no 1 (Francisco MIGNONE)

- Corrupio (Francisco BRAGA)

- Valsa Lenta no 4 (Luiz LEVY)

- Prelúdio Tropical no 2 (César Guerra PEIXE)

- Prelude in f sharp minor Op32 (Eduardo DUTRA)

- Cenas Infantis (Octavio PINTO)

- from 12 Peças Características (Leopoldo MIGUEZ)

- from Solfejo Lessons (Luiz Álvares PINTO)

- Gaúcho - Tango Brasileiro (Francisca (Chiquinha) GONZAGA)

- Air (from Suite Antiga) (Alberto NEPOMUCENO)

- Fantasia para Pianoforte no 4 (José Mauricio Nunes GARCIA)

- O Polichinello (Heitor VILLA-LOBOS)

- Valsa da Dor (Heitor VILLA-LOBOS)

- Valsa no 7 (Radames GNATTALI)

- Valsa no 3 (Jose SIQUEIRA)

- Apanhei-te, Cavaquinho (Ernesto NAZARETH)

- Coeur blessé (Alexandre LEVY)

- Congada (Danca brasiliera) (Francisco MIGNONE)

- Serenata Espanhola Op1 no2 (Fructuoso VIANNA)

- Odeon - Tango Brasiliero (Ernesto NAZARETH)

- Suite Brasiliera no 2 (Oscar Lorenzo FERNÂNDEZ)

Arnaldo Cohen (pf)

2000年の録音。

Attilio Mastrogiovanni![]()

Brazilbizz Music

- Adiós Nonino (Astor Piazzolla)

- La Muerte del ángel (Astor Piazzolla)

- Dança de la Moza Donosa (Alberto Ginastera)

- Choro Manhoso (Edino Krieger)

- Valsa nº 9 (Camargo Guarnieri)

- Segunda Cantiga (José Siqueira)

- O Canto da Cotovia (Tchaikovsky)

- Fura-Neve (Tchaikovsky)

- A Caçada (Tchaikovsky)

- Canto de Outono (Tchaikovsky)

- No Trenó (Tchaikovsky)

- Natal (Tchaikovsky)

- Tema e Variações, op. 72 (Alexander Glazunov)

Attilio Mastrogiovanni (pf)

O piano brasileiro de Miriam Grosman![]()

|

|

Miriam Grosman (pf)

2023年のリリース。

José Siqueira - Edição especial em homenagem ao compositor, Sonatinas para piano (LP)![]()

Corcovado CDE-19

- Sonatina N.º I

- Sonatina N.º IV

- Sonatina N.º VI

- Sonatina N.º VIII

- Sonatina N.º IX

- Sonatina N.º X

George Geszti (pf)

1971年のリリース。

Homero de Magalhães e a Música Brasileira (LP)![]()

![]()

Sinter, SLP-1511

- Choros n.º 5, Alma brasileira (Heitor Villa-Lobos)

- A Maré encheu (Heitor Villa-Lobos)

- Cirandas n.º 8, Vamos atraz da serra Calunga (Heitor Villa-Lobos)

- Dança do índio branco (Heitor Villa-Lobos)

- Saudades das selvas brasileiras (Heitor Villa-Lobos)

- Lundum (Anônimo)

- Odeon (Ernesto Nazareth)

- Canção sertaneja (Camargo Guarnieri)

- Galhofeira (Alberto Nepomuceno)

- Paulistanas n.º 5 (Claudio Santoro)

- Chorinho (José Siqueira)

Homero de Magalhães (pf)

1956年のリリース。

Cristina Ortiz (LP)![]()

SOMLIVRE, 403.6102

|

|

Cristina Ortiz (pf)

1976年のリリース。

Brasil, Piano & Cordas (LP)![]()

Companhia Auxiliar de Empresas de Mineração (CAEMI) / Kuarup 575.404.003

|

|

Roberto Szidon (pf), Michel Bessler (vl)*, Marcio Mallard (vc)**

1981年の録音。