(ボリビア+)アルゼンチン鉄道旅行第六回(2024年12月3日〜12月13日)

アルゼンチン(+ボリビア一部)鉄道路線図(2024年12月時点) |

|

- ―赤線は今回の旅行で乗った路線

- ―黄緑線は前回までに乗車済みの路線

- ―深緑線は前回までに乗車済みで現在廃止または運休中の路線

- ―紫線は未乗の路線

(文章中の為替レートは乗車当時のものです。この頃のアルゼンチンペソは政府が決める公定レートと、「ドラル・ブルー」と呼ばれる個人間売買のレートが以前と異なりかなり近づいていましたが、「ドラル・ブルー」のレートで書きました。2024年12月4日時点で1US$=1060peso、1peso=0.141円)

前回2023年10月のアルゼンチン鉄道旅行直後の11月19日、アルゼンチン大統領選挙の決選投票が行われ、ハビエル・ミレイ候補が当選し、12月10日に大統領に就任した。彼の政策である小さな政府および政府支出の削減はアルゼンチン国鉄にとっても大きな岐路となっている。ミレイ大統領は国鉄の民営化を目指しているが、労働組合の大反対やストライキにより情勢は不安定であり、それに加えて政府は国鉄への予算削減や職員の馘首による人員削減を既に進めており、ディーゼル機関車の故障による列車の運休・遅延は頻発し、いくつかの路線が休止になっている。2024年に旅客列車が休止または廃止となった路線は以下の通りである。

- 2024年1月5日〜:リオネグロ州ビエドゥマ〜リオネグロ州サン・カルロス・デ・バリローチェ間819kmの旅客列車休止→2024年5月31日にサン・アントニオ・オエステ〜サン・カルロス・デ・バリローチェ間のみ旅客列車復活、ビエドゥマ〜サン・アントニオ・オエステ間189kmは現在も運休中

- 2024年4月4日〜:サンルイス州フスト・ダラクト〜メンドサ州パルミラ間374kmの旅客列車廃止

- 2024年5月1日〜:ブエノスアイレス州フニン〜サンルイス州フスト・ダラクト間400kmの旅客列車休止

- 2024年5月8日〜:ブエノスアイレス州トマス・ホフレ〜ブエノスアイレス州メルセデス間12kmの旅客列車休止

- 2024年10月28日〜:ブエノスアイレス州ブラガード〜ブエノスアイレス州ペウアホ間154kmの旅客列車廃止

- 2024年11月1日〜:サンティアゴ・デル・エステロ州ラ・バンダ〜サンティアゴ・デル・エステロ州フェルナンデス間40kmの区間旅客列車休止(但し同区間を通る長距離列車は運行中)

- 2024年11月21日頃〜:サンタフェ州ロサリオ北〜サンタフェ州カニャダ・デ・ゴメス間70kmの区間旅客列車休止(但し同区間を通る長距離列車は運行中)

これらの休廃止路線のいくつかは私は既に乗車済みであったが、トマス・ホフレ〜メルセデス間12kmとブラガード〜ペウアホ間154kmは未乗であった。特に後者はアルゼンチン国鉄の長距離列車で私が唯一乗っていない区間であったが、廃止の発表があったのが10月18日と僅か10日前であり、どうしようもなかった。そのためアルゼンチンの鉄道の私の完乗率が自然に92%から95%台に上がったが、これは決して嬉しいことではなく、むしろ現ミレイ大統領政権下では今後さらなる路線の休廃止が危惧される事態である。私は出来るだけ日が出ている時間が長い(=車窓の景色が見える時間が長い)季節である12月を選び、2024年12月3日火曜、六度目の(ボリビア+)アルゼンチン鉄道旅行へと日本を出発した。

2024年12月4日:ブエノスアイレス→サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ(ボリビア)へ飛行機で移動

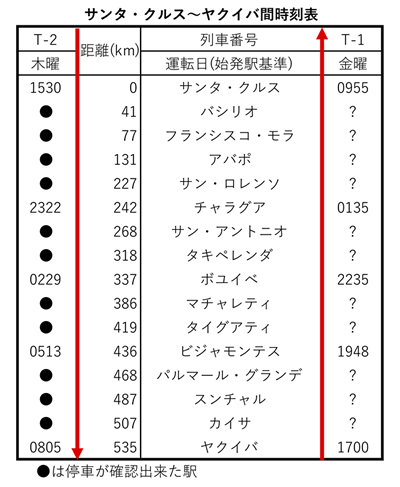

今回の旅行は主にアルゼンチン北西部の鉄道を攻める計画だが、北の国境の先にはボリビアがある。ボリビアは1993年に訪れたことがあり、その時に乗った鉄道はプエルト・キハロ→サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ (640km)、コチャバンバ→オルロ (200km)、オルロ→ウユニ→アバロア→オジャゲ(チリ)→カラマ(チリ)(685km)、アリカ(チリ)→ビスビリ(チリ)→チャラーニャ→ラパス (457km?)、と大部分は乗った。しかし、乗り残している路線にボリビア東部の最大都市サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ(以下サンタ・クルスと略)から南に向かい、アルゼンチン国境のヤクイバに至る535km(資料によっては533km)の大物が残っている。この路線も今回の旅行で合わせて乗ろうと決めた。ここを走る旅客列車は週一往復のみと難度が高く、日程だの日の出日の入り時刻などをあれこれ考えた末、サンタ・クルス発木曜のヤクイバ行き列車に乗ることを軸に旅程を組んである。

12月4日水曜午前8時過ぎ、ブエノスアイレスのエセイサ国際空港に着き、一旦タクシーでブエノスアイレス市内中心部へ行って両替などいくつかの用事をするが、午後0時前にはエセイサ国際空港に戻る。ここからボリビアのサンタ・クルスまでボリビアーナ航空に乗るが、この航空会社、ボリビアのフラッグ・キャリアなのだがネット上では欠航や遅延が多い、サービスが悪い、国内線はほぼ独占状態で運賃が高い、などと評判が良くない。国営であることに加えて、ボリビアの近年の経済危機を反映してか燃料不足や機体の整備に問題があるらしく、しかも年々赤字が累積しているらしい。あまり好んで乗りたい航空会社ではないが、同区間を同じく運行しているアルゼンチン航空は深夜発着便のみとこれもあまり乗りたくないので、時間帯を優先して、15時発ボリビアーナ航空OB709便の片道航空券を4万6千円も払って予約購入している。

午後0時前からボリビアーナ航空のチェックインカウンターで待っていたので、0時過ぎに始まったチェックインは一番であったが、チェックイン時の確認事項がやたら多い。まずボリビアからの出国航空券を見せよと。これを聞かれるのは中南米ではあるあるで、出国は陸路だから持ってないの弁明が認めらずチェックイン出来なかったという話はあちこちで聞いており、対策として私は2日後のサンタ・クルス発アルゼンチン航空の航空券を一旦購入してeチケットを印刷した後にキャンセルしておいた。カウンター係員も他社便のeチケットのコンピューター確認までは行わずこれはクリア。次にレヒストロ何とかと聞いてくる。今回の出発前にボリビア日本国大使館のウェブサイトを見たところ、旅行等で短期滞在される人も含みボリビア移民局に対する滞在先住所等の登録がウェブで必要と記されており、そんな手続きをしている旅行者の話など聞いたことなかったが、念のためボリビア移民局サイトの登録ページでサンタ・クルスの宿泊ホテルなども含め登録をし、ウェブ画面を印刷しておいた。それをカウンター係員に見せると結構長い間書類を見つめた上、今度はサンタ・クルスのホテルの予約確認を見せよと。これも印刷しておいたので見せた末、やっと搭乗券を発行してくれた。私一人に10分はかかっていた。空路で、かつ近隣国以外のパスポートだった為であろうが結構厳しい。やれやれと思いながら空港の発着案内の電光掲示板を見ると案の定、OB709便は1時間遅れの16時出発予定となっていた。

15時過ぎにサンタ・クルスから来たボリビアーナ航空の飛行機が到着。無事搭乗が出来て、16時7分にOB709便はエセイサ空港を離陸した。出発時の機内はやたら暑くて乗客達は安全のしおりをうちわにして扇いでいたが、機体が上空に達するとみるみる涼しくなるのもこういう航空会社の飛行機ではあるあるで、女性客室乗務員がミニスカートなのも今時珍しい。アルゼンチンとボリビアでは時差があるので時計を1時間戻し、約3時間のフライトでボリビア時間の18時少し前にサンタ・クルスのビル・ビル国際空港に到着。着陸して飛行機の速度が落ちると、客室から一斉に拍手が起こる。

入国審査は殆ど何も聞かれずスムーズで、タクシーで市内に向かい、市内のホテルで一泊する。

12月5日〜6日:サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ→ヤクイバに乗車‥陸路国境越え‥サルバドール・マッサ→サン・サルバドール・デ・フフイへバスで

私の中南米の一人旅は、スケジュール通り進むか常に不安を抱えながらであるが、今の所は運がついている。 12月5日木曜朝、ホテルのテレビを点けると、3日前(12月2日)から続いていたサンタ・クルス市のバスなど公共交通のストライキが昨晩終結したとのニュースを報じている。市内の公共交通事業者が即時の運賃引き上げを認可するよう市に対して要求し12月2日からストライキをしていて、市民はトラックの荷台に便乗したりと不便を強いられているという情報は流れてきており、サンタ・クルス市内の移動に不便しないか、タクシーもつかまらないんじゃないかと心配していたが、スト終結の知らせを聞いて一安心。続いてのニュースでは、本日未明1時頃にボリビア航空輸送 Transportes Aéreos Bolivianos(貨物航空会社)の貨物機がビル・ビル国際空港に着陸後に滑走路上で動けなくなり、以降滑走路は閉鎖されて現在全ての便の離発着が停止していると。昨日午後に乗った便より後のをもし予約していたら、今日午前中までにここサンタ・クルスに来るのは不可能になり、サンタ・クルスからの鉄道乗車も出来ない所であった。(後の報道で、ビル・ビル国際空港はこの日の午前8時頃に運用を再開したとのことである。)

サンタ・クルスからは東のブラジル国境のプエルト・キハロおよび南のアルゼンチン国境のヤクイバの2方向に鉄道が延びていて、フェロビアリア・オリエンタル社 Ferroviaria Oriental S.A. が列車を運行している。但し2020年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックに伴い全ての旅客列車は一旦運休となり、プエルト・キハロ方面は現在も旅客列車は再開されず貨物列車のみの運行である。一方ヤクイバ方面は2022年に旅客列車が週一往復の運行で再開されたらしいが、ネット上を探してもパンデミック以降の同路線の乗車記が見当たらず、YouTubeで僅かに混合列車を撮った動画が見つかるのみである。果たして本日、週一本の列車は運行されるのだろうか?。列車の発車は15時30分だが、その時間までうずうずしていられず、朝8時、運を信じて駅までタクシーで向かった。

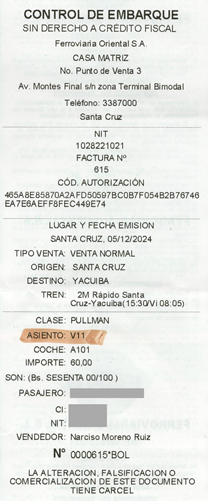

サンタ・クルスの鉄道駅は鉄道と長距離バス両方のターミナルとなっていて、陸上交通ターミナル Terminal Terrestre とか2方式ターミナル Terminal Bimodal とか呼ばれている。ターミナルの建物は大きく、元々は鉄道駅単独で(おそらく)1992年に竣工したが、列車の発着が1日1-2本のみなのに建物はオーバースペックであったため、2001年に長距離バスターミナルが当場所へ移転している。ここからボリビア各地へのバスはもとよりブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルーへの国際バスが出ており、ターミナル内は多数の乗車券売り場がバス会社ごとに軒を並べていて活気がある。それらの一角にフェロビアリア・オリエンタル社のブースがあって、窓口内には誰もいないが「切符売場と案内 / 営業時間 / 木曜13:30-15:30 / トレン サンタ・クルス―ヤクイバ」と掲示されており、期待が高まる。後は切符の入手である。ここボリビアでも今や長距離バスの座席指定乗車券はインターネットで買える時代であるが、サンタ・クルスからの鉄道の切符が買えるのはここのブースの対面販売のみである。昔の『地球の歩き方』のサンタ・クルスの項を読むと(引用します)、

‥‥列車の切符は原則として当日券のみの販売で、前日に買うことはできない。朝6時頃からその日の切符が売り出されるが、6時に駅に行っても、切符売り場の前はすでに長蛇の列で、目的の切符が手に入らないことが多い。

そこで、確実に切符を手に入れるための方法。前日23:00頃に駅へ行くと“並び屋”がいるので、その人にUS$1くらいのチップを渡し、代わりに並んでもらう。翌朝、チケット売り出しの6時ちょっと前に行って並び屋と交替してチケットを買うのだ。

(『地球の歩き方90 南米II '94〜'95年度版』、著作編集/地球の歩き方編集室、ダイヤモンド社、1993年)

と記されていおり大変そうである。しかし、当時と異なり道路が整備された現在はサンタ・クルスからプエルト・キハロおよびヤクイバへはそれぞれ冷房完備の長距離バスが毎日何本も出ていて、バスより遅い鉄道の旅客需要は落ちて切符入手もそこまで大変ではないだろう。上記書籍の最新版『地球の歩き方 B23 ペルー ボリビア エクアドル コロンビア 2020〜2021年版』には「バスターミナル内の窓口で購入できる」とのみ書かれている。とは言え、遥々ここまで来て切符が売り切れでは泣くに泣けないので、サンタ・クルス市内を散歩して、ホテルをチェックアウトして、昼12時前には私は再びターミナルへ戻ってきた。フェロビアリア・オリエンタル社のブースの窓口は閉まったままで誰も並んでいない。ターミナル内をブラブラしたり、2階のカフェでコーヒーを飲んだりして、13時からは窓口近くの椅子に座って待っていると、13時20分頃にブースに人が現れ明かりがつく。満を持して13時30分ちょうどに誰も並んでいない窓口へ行き、鉄道の乗車券が座席指定かどうかも分からないが「ヤクイバまで一人、できたら窓際席希望」と言うと、窓口係員は私のパスポートを見ながらコンピューターを打ち、60ボリビアーノス(約1300円)を払い、遂に念願の乗車券を入手した。乗車券はレシートのようなペラペラの紙だが座席番号から私の氏名、パスポート番号まで印字されていた。

サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ鉄道ターミナル(1993年8月13日撮影)と鉄道バス兼用になった現在のターミナル(2024年12月5日)

Terminal ferroviaria de Santa Cruz de la Sierra (13 de agosto, 1993) y Terminal terrestre actual (5 de diciembre, 2024)

サンタ・クルス・デ・ラ・シエラのフェロビアリア・オリエンタル社切符売場と、ヤクイバへの乗車券

Boletería de Ferroviaria Oriental S.A. en la terminal terrestre de Santa Cruz de la Sierra y Pasaje para Yacuiba

この列車は果たして走っているのか?乗れるか?の様々な懸念がついに払拭され、気分は最高である。駅前の食堂で昼食をとり、夜行列車に備えてパンや菓子、飲料を買う。15時前にプラットホームへ入る改札で乗車券を呈示すると「ターミナル使用券 Uso de terminal を買ってこい」と。ボリビアやペルーのバスターミナルではバス乗車時に乗車券とは別にターミナル使用料の券を買わなければならないことは知っていたが、ここでは鉄道乗車でもターミナル使用料を払わねばならないようである。近くの窓口で3ボリビアーノス(66円)払ってターミナル使用券を買い、改札を通ってホームに出ると、ちょうどディーゼル機関車に曳かれた列車が入線してきた。列車は荷物車2両に客車2両で、客車のデッキと乗降口は車体の真ん中にあるので客室は前後2つに分かれている。客車内に入ると冷房が効いていて涼しく、座席は紫色の布カバーがつきリクライニングもする。私に指定された席は「V11」で、希望通りの窓際席だ。座席は6-7割くらいが埋まった程度で、私の隣は今のところ空いている。ボリビアにしてはと言ったら失礼だが、意外と快適な旅になりそうである。

サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ駅で発車を待つヤクイバ行き混合列車

Tren mixto (de pasajeros y furgones) con destino Yacuiba

サンタ・クルス・デ・ラ・シエラ駅で発車を待つヤクイバ行き混合列車、牽引機はゼネラル・エレクトリック社製U10B型ディーゼル機関車

Tren mixto con destino Yacuiba, maniobrado por la Locomotora diésel eléctrica General Electric modelo U10B

ヤクイバ行き客車車内、冷房付き、ビデオ付きである

Interior del coche con la climatización y el video

15時25分、時刻表より5分早く列車はサンタ・クルスを発車した。左に大きくカーブして東へ少し進み、続いて右に大きくカーブしてプエルト・キハロへの線路と分岐して南へと進路を取る。サンタ・クルスは人口約160万の大都市なので車窓にはしばらく家並みが続くが、それが途切れると石油貯蔵タンクがいくつも見え、線路際の空地に停まっている多数のタンクローリーが延々と続く。海から何百キロも離れた内陸にこのような巨大な石油備蓄施設があるのは、陸封国ボリビアらしい。列車の速度は20-30km/hくらいだが、荒波の中で航海しているような横揺れがユッサユッサ続いたり、時々突き上げてくるような上下動がしたりと、線路の状態はかなり劣悪である。こういう揺れは私はフィリピンやグアテマラの鉄道で経験済みだが、それを知らない人が乗ったら多分恐怖であろう。やがて車窓は牧草地となり、17時15分、バシリオ駅に1分停車。プラットホームは無く、なぜか線路から50メートルくらい離れた所に駅舎がある。車窓は徐々にセルバと呼ばれる熱帯雨林となり、景色は森に遮られて見通しがきかず、時々開墾された畑や牧草地が現れる。18時30分にフランシスコ・モラ駅に停車した頃には日が暮れ、車内の壁や天井に吊られたビデオモニターに流されていた映画上映が終わると、することもなくなる。列車は真暗闇の森の中を南に向かって走り、30分か1時間毎に停車するが明かりが全くないので駅なのかも分からない。

バシリオ駅と、フランシスコ・モラ付近の車窓

Estación Basilio y Paisaje cercano a Francisco Mora

日付が変わって12月6日金曜の深夜、明かりの灯る駅が現れ、40分遅れで0時2分にチャラグア駅に到着。この路線では主要駅らしく十人前後の乗降客があり、列車から降りてみると前方の荷物車の辺りには短いながらもプラットホームがあって、駅舎には明かりが点いている。

チャラグア駅

Estación Charagua

0時8分にチャラグアを発車すると車窓は再び暗闇となり、列車の揺れで熟睡はできないもののウトウトしていると、0時59分にサン・アントニオ駅、2時32分にタキペレンダ駅に停車。3時10分に停車したボユイベ駅でも数人の乗降客がある。駅にプラットホームはないが、前方には明かりの点いた駅舎らしき小屋がある。4時54分にマチャレティ駅を出ると、空が徐々に白み始め、5時28分に日の出となる。 景色は相変わらず森の中だが、右手車窓には森の間から東アンデス山脈の東縁(サブアンデス山脈)が時々見える。

ボユイベ駅と、タイグアティ〜ビジャモンテス間の車窓

Estación Boyuibe y Paisaje entre Tahiguati y Villamontes

6時19分、1時間6分の遅れでビジャモンテス駅に到着。ここも沿線の主要駅だが、バスに客を奪われているのか列車を降りた客は数人のみで乗車する客はいなかった。ビジャモンテスを出ると間もなく川原の広いピルコマジョ川をゆっくりと渡る。川を跨ぐ鉄橋は1949年竣工で全長約424メートルはある。

ビジャモンテス駅

Estación Villamontes

今日は天気が良く、昼は暑くなりそうだ。ゆっくり南へと走る列車からの車窓は、熱帯雨林の森とその向こうに山脈を遠望し、時々東西に流れる川を鉄橋で渡る風光明媚な景色である。

パルマール・グランデ駅付近で川を渡る

Cruzando sobre el río cercano a Palmar Grande

列車の遅れで今日この後の旅程が予定通り進むか少し気がかりである一方、いつまでものんびりとこの景色を眺めていたい思いが重なる。7時14分に停車したパルマール・グランデ駅も、7時47分に停車したスンチャル駅も駅周囲は人家が数軒しかなかったが、8時20分に停車したカイサ駅の辺りから人家や耕作地が増え始める。

パルマール・グランデ〜スンチャル間の車窓と、カイサ駅

Paisaje entre Palmar Grande y Sunchal, y Estación Caiza

やがてヤクイバ空港の管制塔が右手に見え、ヤクイバの市街地を警笛を鳴らしながら進み、9時20分、時刻表より1時間15分遅れで終点ヤクイバ駅に到着した。駅ホーム上屋の庇や柱は古色蒼然とし、駅前から見た駅舎は古めかしくもお洒落である。サンタ・クルス〜ヤクイバ間の鉄道建設は1944年に始まり1957年に全通しているが、おそらく開業当時からのこの駅舎は2015年にヤクイバ市により歴史遺産として登録されている。

終点のヤクイバ駅

Estación final Yacuiba

ヤクイバ駅掲示の時刻表と、駅舎外観

Cartelera de los horarios en la estación Yacuiba y Exterior de la estación

ヤクイバの人口は約9万7千人でアルゼンチンとの国境の町である。国境で接したアルゼンチン側の町はサルバドール・マッサである。今日はこれから陸路国境を越えて、サルバドール・マッサ発13時のバスに乗る予定で、バスの座席指定乗車券をネットですでに購入している。ボリビアとアルゼンチンでは1時間の時差があるので、現在のアルゼンチン時間は10時20分である。国境の出入国および税関が空いていれば余裕の乗り継ぎであるが、南米を陸路国境を越えて旅する旅行者達がネットなどで発信する情報からは「○×の国境が混んで大行列で通過に何時間かかった」という話を時々聞く。ボリビアの新聞 "El deber"(電子版)12月6日号によると「入国管理:ヤクイバはベルメホに続いてアルゼンチン人の入国の増加を記録している」という記事があり、両国間の為替の変動から毎日500人のアルゼンチン人がヤクイバへ越境して買い物をしていると報じている1)。(筆者注:ボリビアでは外貨不足のため為替の公定レートと市場レート(闇レート)が1.5倍程度乖離していて、そのためアルゼンチンペソを持つアルゼンチン人は有利なレートでボリビアーノスを入手できる。)こうなるとやはり心配であり、一刻も早く国境へ行きたい。幸いヤクイバの駅前には空車のタクシーが一台停まっていて、駅から4キロほど南にある国境まで連れて行ってもらう。タクシーから眺めるヤクイバの町は埃っぽく、また国境の町特有の雑然とした雰囲気で、道路は大型トラックやタンクローリーが行き交っている。タクシーを降りると、目の前に小川を跨ぐ国境の橋がある。橋の真ん中あたりまでの欄干はボリビア国旗の色である赤-黄-緑で塗られており、真ん中から先はアルゼンチン国旗の中央の色である白になっていて、その境界の欄干の上にある鉄板の表裏にはBOLIVIAおよびARGENTINAと記されている。歩いて国境を跨ぐのはちょっとドキドキする。アルゼンチン領に入った所にある白い平屋の建物が両国合同の出入国施設となっていて、幸い行列もなさそうで窓口は2-3人が並んでいるだけだ。まず建物左側の窓口でボリビア出国手続きをする。私が「Salida de Bolivia, por favor」と言うとイミグレ係員はパスポートをちょっと眺めただけで出国スタンプをくれた。次は建物右側の窓口でアルゼンチン入国手続きをする。「Entrada a Argentina, por favor」と言うと係員はパスポートを機械にスワイプし、コンピューターで何か調べ、これからの行き先や宿泊ホテル名を聞かれたが、問題ないようでパスポートが返された(アルゼンチンは2022年より出入国時のパスポートへの押印を廃止している)。 次に両側窓口の間の建物内の通路を進むとアルゼンチンの税関で、税関職員は私の鞄の中をチラッと見て、「アルゼンチンは初めて?、観光?ビジネス?、これからどこへ行く?、日本ではどこに住んでる?、職業は?」と普通の質問だけでパス。出口から出るとそこは建物の反対側でサルバドール・マッサの町である。幸い手続きに要した時間は全部で僅か十数分のみであった。

国境の橋のボリビア側

El lado boliviano del Puente Internacional

国境の橋のアルゼンチン側を望む、欄干の色の境目が国境

Se ve el lado argentino del Puente Internacional

サルバドール・マッサよりアルゼンチン出入国施設を望む

Se ve Complejo fronterizo Salvador Mazza

現在10時55分で、時間は十分にあるのでサルバドール・マッサの旧鉄道駅に行ってみよう。駅名はポシートスという名で、昔はサンタ・クルス〜ヤクイバ〜ポシートス〜ブエノスアイレス間約2400kmを直通する国際列車があったが、1980年代前半に国境区間のヤクイバ―ポシートス間が休止となってそれぞれの国内列車のみとなり、更に1994年頃にアルゼンチン側の国内旅客列車が廃止、2005年頃には末端区間のエンバルカシオン―ポシートス間144kmの貨物列車も廃止されて同区間は完全に廃線となっている。(国境のヤクイバ―ポシートス間4kmは2022、2023年にボリビアのディーゼル機関車で貨物列車が運行されているYouTubeの動画がある。)旧ポシートス駅は国境の入管建物から数分歩いた所にあり、駅舎は今は警察署の建物となっている。あまり関わりたくない施設だが興味の方が勝り、建物入口で暇そうにしている職員に一声かけて建物の脇からプラットホームを眺める。金網でプラットホーム内には入れないが隙間から線路を覗くと、側線にはurea(=尿素)と書かれた袋を積んだ無蓋貨車が留置されていて、これからボリビアへ鉄道で運ぶのかもしれない。

ポシートス駅プラットホームと、ポシートス駅北側の踏切より北を望む ここから250m先に国境線がある

Andén de la estación Pocitos y la vía con destino Yacuiba

旧ポシートス駅から15分位歩いた所にバスターミナルがあるのを確認し、近くの食堂で昼食をとり、13時発のサルタ行き長距離バスで南へ向かう。途中には国境近くのためか国家憲兵隊の検問所が三ヶ所あって、その度にバスは停車し、隊員が乗り込んでパスポートをチェックしたり麻薬捜査犬が荷物を嗅いだりする。サルタ行きバスは私が今晩泊まるサン・サルバドール・デ・フフイを通らないので、途中のサン・ペドロ・デ・フフイという町(前者の地名と紛らわしい)でバスを降り、そこで別のバスに乗り換え、すっかり日が暮れた20時半頃にサン・サルバドール・デ・フフイのバスターミナルへ到着した。

12月7日:峡谷ソーラー列車(ボルカン―プルママルカ―ティルカラ)に往復乗車

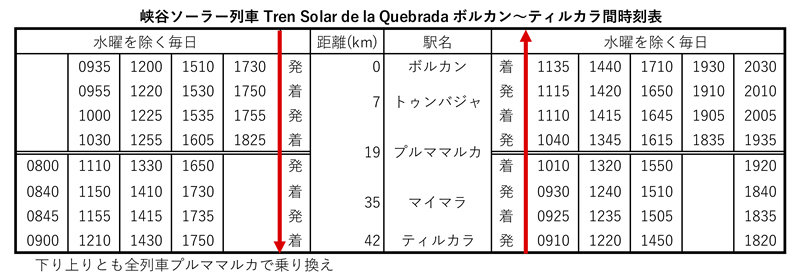

サン・サルバドール・デ・フフイ(以下フフイと略)はフフイ州の州都で、人口は約26万である。昨日サルタへ直行せず、ここフフイへ寄り道して宿泊までしているのは、フフイ州で今年運行を始めたばかりの「峡谷ソーラー列車 Tren Solar de la Quebrada」に乗りに行くためである。フフイから数十キロ北に行った所にウマワカ(ウマウアカ)渓谷と呼ばれる場所があり、グランデ川に沿って南北に100km以上続く渓谷一帯は、その独特な景観と歴史的遺跡によりユネスコの世界遺産に登録されている。ウマワカ渓谷は言わばアルゼンチン有数の観光地であるが、渓谷に沿って敷かれボリビア国境のラ・キアカまで通じていた旧アルゼンチン国鉄の路線は1994年に廃止されていていた。しかし2016年にフフイ州はフフイ―ラ・キアカ間283kmの鉄道再開計画を発表し、2017年より一部で工事を開始した。しかしこのプロジェクトはあまりにも長距離であり、2021年にボルカン―ティルカラ間42kmのみの再開計画へと大幅に短縮して線路工事を行った。また当初は太陽光パネルを積んだ電車を輸入する計画であったが、最終的には中国中車唐山机車車輛有限公司製のリチウムイオン電池搭載電車(いわゆる蓄電池電車)2両編成×2編成を輸入することとし、中国から2023年11月にブエノスアイレス州サラテ港に到着した車両は陸路ボルカンまで運ばれた。当初予定していたは2023年12月開業は延期され、2024年6月17日にボルカン―マイマラ間35kmが開業。マイマラ―ティルカラ間についてはティルカラ駅構内や近くの線路敷地に不法ながらも家を建て住んでいた(旧鉄道職員の子孫を含む)数家族の立ち退きに難航していたが、2024年8月16日に同区間も開業し、現在水曜日を除いた毎日ボルカン―プルママルカ間は4.5往復、プルママルカ―ティルカラ間は4往復の電車が運行されている。

列車は座席定員制らしく、乗車券は駅での販売以外にもネットでのクレジットカード決済で購入できる。1日乗り放題の乗車券は外国人は6万5千ペソ(9100円)、アルゼンチン人は4万5千ペソ、フフイ州住民は1万ペソ、と内外価格差が著しいが、アルゼンチン人価格にしても決して安くない観光地価格である。私は乗車の一ヶ月半前にネットで購入したが、返信のメールによるとフフイまたはサルタからボルカンまでの送迎車も1日4往復あって予約手配できるとのこと。フフイからボルカンまでの往復で2万5千ペソ(3500円)とのことで往路はフフイ発8時30分、復路はボルカン発19時45分でこれも予約購入する。

12月7日土曜朝、送迎車の発車場所となっている旧アルゼンチン国鉄フフイ駅へ行く。駅と言っても上述の通り廃駅であり、駅舎の一部が小さな美術館となっている以外は人気もなく、駅に入るとプラットホームを覆う古びたトレイン・シェッドは残っているが、線路は無くコンクリートが敷き詰められていた。

旧アルゼンチン国鉄フフイ駅

Vieja estación Jujuy del ex Ferrocarriles Argentinos

旧フフイ駅のプラットホーム跡と、距離板

Andenes de la vieja estación Jujuy y Tablero kilométrico

8時20分過ぎ、駅前に一台のピックアップトラックが現れ、運転手が私の名前を呼んでいる。てっきりマイクロバスあたりが来るものだと思っていたが、来たのはダブルキャブのピックアップトラックで、後部座席にはサルタから乗って来たと思われる3人家族が乗っていて、私は助手席に乗って出発。車はグランデ川の渓谷沿いの国道を北へ飛ばすように走り、最初は霧が煙っていたが、カーブが連続する坂道を登って高度を上げると霧が霽れて青空も見えてくる。9時1分にボルカン駅前に到着。ボルカン駅の標高は2086mでフフイより標高が約800m高く、フフイの町とは異なる山の嵐気を感じる。

ボルカン駅前はきれいに整備されていて、新しく作られた待合室やトイレがあり、旧駅舎も白く塗り直されている。旧駅舎にある切符売場でメールで送られた予約票を呈示すると、QRコードが印刷されたリストバンドが手首に巻かれる。このリストバンドを乗車時に見せることで今日1日は最終電車まで乗り放題である。駅構内を散策していると、作業服を来た東洋人に出会った。作業服には「中国中車」と書かれており、声をかけると殆どスペイン語は話せず英語もさほどでないが、中国から派遣されている技術者とのことであった。私はここを訪れるまでは、蓄電池電車などという先進的な車両がアルゼンチンでメンテナンスが可能なのだろうか?故障したら修理もできずに早々に引退になるのでは?と訝っていた。しかし現地を訪れてみると、はるばる中国からの技術者が駐在しており(中国人の通訳もいた)、ボルカン駅の南側にある車庫には中国中車の事務所もある。車両に太陽光パネルを搭載しているわけでもないのに「Tren Solar」(直訳すれば太陽光列車だがソーラー列車くらいが意訳として適当かな)と銘打っているのは、充電の電源を主に太陽光で賄っているためで、旅行後にいろいろ調べてみると、フフイ州西部のカウチャリに2019年に上海電力建設が建設した太陽光発電所(Googleマップの航空写真を見るとかなり広大である)からの電力を主とし、またウマワカ渓谷沿いにいくつかの太陽光パネルが設置されたとのことである。またカウチャリ塩湖とその北に隣接するオラロス塩湖では中国企業のガンフォンリチウム(贛鋒鋰業)がリチウム開発・採掘権を取得していて、2023年には炭酸リチウムの生産を開始したと発表している。これらリチウム開発に絡む中国とアルゼンチンおよびフフイ州との繋がりを考えると、ソーラー列車のメンテナンスに中国側が力を入れるのも何となく分かるような気がする。

ボルカン駅

Estación Volcán

停車中の2両編成の電車に乗ると、大きな展望窓に赤いクロスシートが明るい雰囲気で、車端やドア付近には液晶ディスプレイがあって停車駅や電車の説明が表示されている。まだ開業して半年であり車内はきれいだ。9時35分定時ににボルカンを発車。座席は2両で72席あるが、乗客は15人くらいで空いている。電車は時速30km/hくらいで北へ向けてゆっくりと走る。車窓右側には蛇行するグランデ川の河川敷が広がり、また渓谷の両側の山は所々山肌や岩がむき出しになっていて荒涼とした風景だ。各車両にはガイドが乗っていて沿線の説明をしている。

ボルカン駅駅で発車を待つプルママルカ行き峡谷ソーラー列車と、発車前の車内

Tren Solar de la Quebrada con destino Purmamarca en la estación Volcán y Interior del coche

9時53分にトゥンバジャ駅に到着、乗降客はなく10時0分に発車。車窓左側の山が近くに迫って来て、異なる地質が重なる山肌が見えてくる。

トゥンバジャ駅

Estación Tumbaya

トゥンバジャ駅と、トゥンバジャ〜プルママルカ間の車窓

Estación Tumbaya y Paisaje entre Tumbaya y Purmamarca

10時26分、プルママルカ駅に到着。時刻表より4分早着で、そもそも時刻表上の発着時分の下一桁が0分と5分のみというアバウトなダイヤで余裕があるのだろう。全列車がここで折り返しするダイヤとなっていて、ボルカン―プルママルカとプルママルカ―ティルカラで運転が分けられている。側線にはプルママルカ―ティルカラを走る電車が停まっていて、先程乗ってきた電車が折り返しで10時40分にボルカンに向けて出発すると、側線の電車が本線へ転線してくる。2両の車内に乗客は私を含めて8人のみで、ティルカラ行きは11時14分に発車した。

プルママルカ駅

Estación Purmamarca

車窓にはサボテンの群生が広がり、その向こうにカラフルな山肌の山が連なる独特の風景だ。

プルママルカ〜マイマラ間の車窓

Paisajes entre Purmamarca y Maimará

線路は所々でグランデ川の河岸段丘の段丘崖の上に敷かれていて、線路の周囲は脆そうな土砂に見え、グランデ川に流れ込む支流の上に作り直されたコンクリートの橋を渡る。今はまだ雨季の始まりで支流は水無川だが、大雨で増水したら線路敷はどうなるんだろうとちょっと気になる。(実際、この旅行後の2025年1月17日にプルママルカ―マイマラ間の沿線で大雨のために盛土が決壊して線路に土砂が流れ込んだため、1月19日までプルママルカ―ティルカラ間が運休になった2)。)

プルママルカ〜マイマラ間の車窓 列車は河岸段丘の上を走る

Paisaje entre Purmamarca y Maimará. La vía es construida encima de la terraza aluvial

11時45分、マイマラ駅に到着。プルママルカからマイマラまで15.2kmを時刻表だと40分となっているが実際は31分で着いていて、余裕のあるダイヤである。

マイマラ駅

Estación Maimará

11時55分にマイマラを出ると、水無川を渡り右にカーブして対岸にティルカラの町を望むと12時5分、終点のティルカラ駅に時刻表より5分早く到着した。どの駅も作りは同じで、旧駅舎を白く塗り、その横に新しい待合室とトイレが5駅とも同じデザインで作られている。

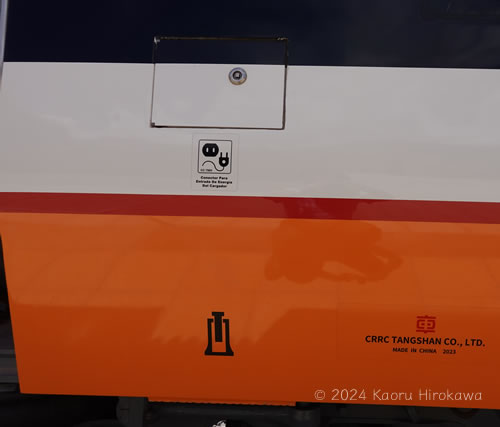

終点のティルカラ駅 右にある白い小屋が太陽光を電源とする充電スタンド 車体側面には充電口がある

Estación final Tilcara, Se ve a la derecha la estación de carga alimentada por energía solar. Hay un enchufe en la caja

ティルカラ駅の標高は2473mである。かつてはこの先も北へ列車が走り、標高3692mのトレス・クルセス駅を経て、ボリビア国境にある標高3442mのラ・キアカ駅まで通じていたが、廃線となり30年が経っている。駅周囲を少し散歩して駅に戻るとちょうど電車に充電中で、線路脇に充電スタンドがあってケーブルが車体に繋がっている。この蓄電池電車は満充電すると最大120km走行可能とのことで、この走行距離は世界的にも最高水準らしい。折り返し電車はティルカラを12分遅れの12時32分に発車したが、乗客は私一人だけで、車掌も2人のガイドも暇そうだ。12時44分に停車したマイマラはすぐの発車で、プルママルカには7分早い13時13分に着いた。ボルカン―プルママルカでは発時刻を時刻表通りに運行していたが、プルママルカ―ティルカラ間の乗務員はどうせダイヤに余裕があるんだからと休憩時間を延ばして、始発駅から確信犯的に延発していたフシがある。

せっかく世界遺産の地を訪れているのだから1箇所ぐらいは観光地を見ておこうと思う。プルママルカの町には「7色の丘」と呼ばれる景勝地がある。プルママルカ駅から町までは3kmくらい離れているので、駅の切符売場の係員にお願いしてタクシーを呼んでもらい、プルママルカの町へ行く。町中で昼食をとり、町のすぐ背後にある展望台に登り「7色の丘」を眺める。地層が斜めに隆起したことで様々な地質の色彩が織りなす不思議な山肌は珍しい景色で、また反対側を見ると山々に抱かれた小さな町が何とも素朴な味わいでいい。

プルママルカの7色の丘と、プルママルカの町並み

Cerro de los Siete Colores y Pueblo de Purmamarca

プルママルカ駅に戻り、16時15分発のボルカン行きに乗る。乗客は私を含めて7人だ。ボルカンからフフイへ戻る送迎車は19時45分発を予約していて時間に余裕があるので 、次のトゥンバジャで途中下車する。トゥンバジャは人口約300の小さな村で、村内の見どころは約二百年前近く前にに建てられた小さな教会くらいだが、村の背後の丘に登るとトゥンバジャの村が一望できて線路も見える。私は駅以外で列車を外から撮影することはあまりないのだが、今日はこの丘からソーラー列車の写真を撮ろう。17時44分、南の方からプルママルカ行き電車が現れ、ゆっくりと村内を走り、トゥンバジャ駅でしばらく停まって、17時55分に北に向かって去っていった。

トゥンバジャの丘の上から見下ろす峡谷ソーラー列車

Tren Solar de la Quebrada mirando desde el cerro en Tumbaya

トゥンバジャの丘の上から見下ろす峡谷ソーラー列車

Tren Solar de la Quebrada mirando desde el cerro en Tumbaya

トゥンバジャの教会

Iglesia de Tumbaya

トゥンバジャ19時10分発の電車に乗ってボルカンに戻る。乗客はまた私一人のみだ。峡谷ソーラー列車が走る区間は全て国道が平行していて、プルママルカのバスターミナルの時刻表を見ると路線バスが平日は12往復、土日は9往復運行しており、鉄道より速く、しかも運賃はより安い。日常使いに鉄道に乗るメリットは全く無く、鉄道は物珍しさで乗ってみた観光客相手に完全に特化している。アルゼンチンの新聞 "Jujuy al Momento"(電子版)12月17日号によると「峡谷ソーラー列車は定員の5%の乗車券すら売れていない」という記事があり3)、記事を読むと「定員」の数え方や、1枚の乗車券で1日何本もの列車に乗れる(私は今日5本の列車に乗った)ことを考慮していない計算方法であるが、それでも全体として空いている列車を運行し続けているのは事実である。全ての駅には窓口係、警備員など数名の職員がいて、また列車内は運転士、車掌、整備士、ガイド2名が必ず乗っており、どれだけの職員を雇っているのだろう。赤字経営間違いなしである。いくら中国からの技術協力があるとは言え、運営側は鉄道の利用方法を考え直さないと今後の持続は難しいであろう。

電車は19時29分に終点ボルカンに到着。ボルカン駅前には今朝乗って来た時と同じピックアップトラックと同じ運転手が私を待っていた。運転手はフフイで私が今晩泊まるホテル名を聞くと、そのホテルの前まで連れて行ってくれた。

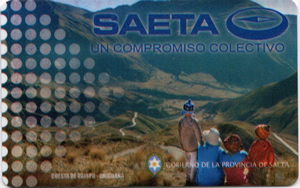

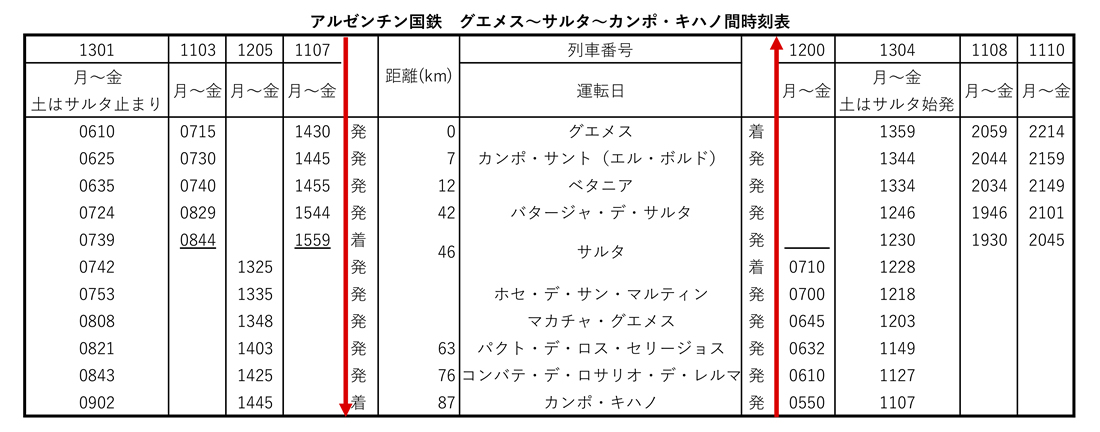

12月8日日曜の予定は、フフイからサルタまで約200kmをバスで南へ移動するのみである。午前中はフフイ市内を観光し、12時ちょうど発のバスでサルタに向かい、14時20分頃にサルタのバスターミナルに到着。明朝のことを考えて駅近くのホテルにチェックイン後、私にとって5年10ヶ月ぶりのサルタの街中を散策する。街中を散策しながらも、私はある探し物をしていた。明日、サルタ州内で唯一乗っていなかった鉄道路線であるサルタ―カンポ・キハノ間41kmを制覇する予定でここに来ているのだが、アルゼンチン国鉄のサイトでサルタ・ローカル列車のページを見ると、「もしグエメス―サルタ―カンポ・キハノの列車に24時間以内に乗るのであれば、列車の座席予約をしないとならない。列車予約のアプリをダウンロードして(iOS、アンドロイド、またはウェブ)出来ます。あなたのDNIとSAETAも手元に準備して行って下さい」とある。アルゼンチン国鉄はコロナのパンデミックの最中にブエノスアイレスの近郊電車などの乗車にこの予約システムで乗客名を把握していたが、パンデミックが収束した今は近郊電車の予約は不要になり、サルタ州のこのローカル線のみで何故かこのシステムが残っている。たかだか数十キロのローカル線の乗車に本当に予約が必要?と思いながらも列車予約のアプリのダウンロードを試みるが、日本国内ではダウンロード不可であった。そこでウェブ上の予約ページに行くとアルゼンチン人が持つ公的身分証明書の番号など(DNIとNro Trámite)の入力欄があり、パスポート番号などを適当に入力すると列車選択までは可能だが、その先で「認証送信のエラー Error al enviar la autorizacion」と表示されて予約が取れない。アルゼンチンのDNIを持っていないのは仕方がないとして、上述のSAETAって何だろうと調べると、サルタ都市圏でのみ使われている交通系ICカード(SAETA=Sociedad Anónima del Estado de Transporte Automotor)のことが判明。アルゼンチンでは市内バスの支払いなどが交通系ICカードのみで現金は受け付けないことが多く(乗客同士でカードを貸し借りしている場面も時々見かける)、サルタのローカル列車でもしや「SAETAを持ってなければ乗車出来ません」と言われる事態は避けたい。サルタ市内でのSAETAカードの販売箇所のリストはウェブサイトに載っており、街中を歩きながらも販売箇所にリストされている店(多くは雑貨店)を一つ一つ尋ねてみる。日曜午後で閉まっている店が多く、空いている店でも「在庫が無い」と言われる所ばかりであったが、泊まっているホテルから南へ歩き、市街地中心部を過ぎ、市街地の南で東西に伸びるバス通りの雑貨店でやっと入手。カード代金は3000ペソ(420円)で、加えて2000ペソ(280円)のチャージをしてもらう。後は明日、列車の予約なしでも乗せてもらえるのを願うばかりである。

サルタの中心部 ロープウェイでサン・ベルナルドの丘に登るとサルタの街並みが一望できる

Centro de la ciudad de Salta y Vista de la ciudad desde el Cerro San Bernardo

SAETAカード

Tarjeta SAETA

12月9日月曜朝7時15分、市街地の北にあるサルタ駅へ行く。サルタ駅は私にとって5年ぶりで懐かしい。2019年2月にここに来た時はサルタ―グエメス間46kmの列車に乗ったのだが、その後の2021年7月9日にサルタ―カンポ・キハノ間が復活開業したために再度こうして来る羽目になった。でも、そういう巡り合わせも悪くないなと思う。駅では今しがたカンポ・キハノから到着した一番列車が側線へと転線している所で、午前中にここから出発する列車はグエメス始発サルタ7時42分発のカンポ・キハノ行きのみだが、プラットホームには中学生くらいの少年少女が多数いてワイワイと賑やかだ。近くで列車を待つおばさんに「皆、カンポ・キハノへ行くの?」と尋ねると「そうよ」と。1日2往復ある列車の中でも朝の通勤通学の流れとは反対方向で空いてそうなのを選んだのに、この混み具合はどうしたことか、例の「予約」が取れてないので不安になる。少年少女の集団は遠足らしく先生が点呼をとっていて、聞いていると50人強位いるようだ。

サルタ駅舎と、駅プラットホーム

Exterior y Andenes de la estación Salta

7時44分、グエメスから来た気動車が到着する。気動車は2両編成で、2両の間にエンジン専用のごく短い車両が連結器を使わずに接続され、エンジンの下の台車の両端が2両の客車も支えているいわゆる連接車で、5年前に見たのと同じ車両だ。少年少女達は続々と1両目に乗り込み、それに私も続こうとすると、車掌に2両目に乗れと合図される。2両目に乗るとすぐ車掌が来て、どこまで行くのかと聞かれる。カンポ・キハノまでと告げてSAETAカードを渡すと、車掌は乗降ドアの脇にある読み込み機を操作して私のカードを器械にピッと近づけて終わり。サルタからカンポ・キハノまでの運賃は600ペソ(85円)で、カードから引き落とされたのであろう。予約のことは何も聞かれず一安心である。

カンポ・キハノ行き1301列車の車内と、沿線の車窓

Interior del coche del tren de pasajeros Nro. 1301 con destino Campo Quijano y Paisaje a lo largo

7時49分、カンポ・キハノ行き1301列車はサルタを発車。隣の1両目からの賑やかな声がかすかに聞こえるが、2両目の乗客は5人のみで、やはりアルゼンチン国鉄のサイトに書かれていた予約云々は有名無実になっているのであろう。列車はサルタ市内をゆっくりと走る。道路交通量の多い朝の時間帯であり、大きな踏切では踏切警手がいて交通整理をしているが、踏切警手のいない所では列車は踏切直前で一旦停車すると車掌が運転席から飛び降りては踏切を通る自動車を遮断し、踏切通過後に超徐行の列車に最後尾から飛び乗るを繰り返している。8時13分にマカチャ・グエメス駅を通った辺りから民家は疎らになる。8時28分にパクト・デ・ロス・セリージョスを出ると、かつて南のアレマニア方面へ通じていた廃線と分岐して南西に進み、レルマ盆地と呼ばれる扇状地の畑や牧草地の中を走り、8時50分にコンバテ・デ・ロサリオ・デ・レルマで北西に向きを変えて進み、民家や工場が立ち並ぶ町中に入ると9時11分、9分の遅れで終点のカンポ・キハノに到着した。2時間後には折り返し列車として発車するのに、気動車は一旦駅の北側に引き上げてから分岐器を渡って側線へと移動する。もしかしたらこの後に貨物列車が本線を通過するのかもしれない。現在も貨物列車がここから530km先にあるチリとの国境のソコンパ駅まで時々走っている。

カンポ・キハノ駅

Estación Campo Quijano

カンポ・キハノ駅

Estación Campo Quijano

遠足の生徒達が駅を去ると辺りは静かになり、山の麓の小駅らしいいい雰囲気だ。線路に沿って北に400mくらい歩くと国道と交差する踏切があり、その側に昔の蒸気機関車が静態保存されている。ここは5年前に「雲の列車」のツアーに参加した時に休憩で寄った場所で、以前と同じ佇まいだ。こんな辺境の小さな町の同じ場所に再び来ることになったとは、と思うと感慨深い。

線路脇に静態保存されている蒸気機関車は1921年米国ボールドウィン社製、カンポ・キハノからソコンパ方面へ伸びる線路

En Campo Quijano se conserva una locomotora vieja fabricada en Estados Unidos por The Baldwin Locomotive Works en 1921, y Vista de la vía hacia Socompa

国道を通るサルタ行きのバスに9時50分頃に乗る。運賃はSAETAカードのタッチで一律890ペソ(125円)と鉄道よりやや高いが、バスは朝4時から深夜1時まで約12分毎の運行で、サルタまでの所要時間はちょうど1時間と便利さでは比較にもならない。バスは途中サルタ空港の入口前を通るので、そこで降ろしてもらう。今日はこのあと飛行機に乗ってブエノスアイレス経由でコルドバまで行く予定で、アルゼンチン航空サルタ発16時55分→ブエノスアイレス・アエロパルケ着19時0分、ブエノスアイレス・アエロパルケ発19時30分→コルドバ着21時0分の航空券を買ってある。ブエノスアイレスでの乗継時間が僅か30分と脆いスケジュールだが、コルドバ行きフライトはこれが本日最終便などで止むを得ない(最低乗継時間を満たしていないので通しでの航空券は買えず、別々の予約で購入した)。本日はカンポ・キハノへの列車に乗れるか、復路はバス停を見つけてサルタ空港までスムーズに行けるかなど不確定要素の多い旅程だったので、サルタからのフライトの出発時刻は余裕を持たせて予約していたが、全てが順調に進み10時35分にはサルタ空港に着いた。これなら一便早い12時5分発のブエノスアイレス行きに乗れるだろう。チケットカウンターに行くと幸い12時5分発に空席があり、当日購入運賃との差額が187556ペソ(26400円)と高かったが変更してもらう。ブエノスアイレス行きはほぼ時間通りに飛行し、ブエノスアイレス・アエロパルケに14時過ぎに到着。ここでまたチケットカウンターに行きコルドバ行きフライトの変更を申し出ると、15時35分発に空席があってこれもまた差額を払って変更し、コルドバ行きもほぼ時間通りに飛行して、17時10分頃にコルドバ空港に到着した。本日はコルドバのホテルに宿泊する。

12月10日:山の列車(コルドバ→コスキン→カピージャ・デル・モンテ、カピージャ・デル・モンテ→コスキン→ロドリゲス・デル・ブスト)に乗車

アルゼンチン国鉄「山の列車 Tren de las sierras」路線図 |

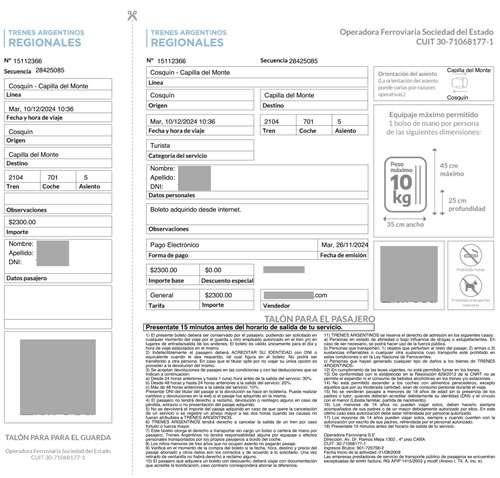

コスキン→カピージャ・デル・モンテの乗車券 Pasaje de Cosquín a Capilla del Monte |

- ―赤線は今回の旅行で乗った路線

- ―黄緑線は前回までに乗車済みの路線

12月10日火曜、今日はコルドバ州内を走るアルゼンチン国鉄の通称「山の列車 Tren de las sierras」と呼ばれるローカル線の完乗を行う予定である。この路線は百年以上前の1892年にアルタ・コルドバからクルス・デ・エヘまでの151kmが全通した古くからの鉄道だが1977年に一旦廃止され、1993年に民営で再開されるも2001年に再び廃止。2007年から再度部分的に再開し、2008年には途中のロドリゲス・デル・ブスト―コスキン間51kmの運行が再開された。2013年の再国営化を経て、2018年より運行はアルタ・コルドバ―コスキン間57kmに延長、2021年8月にコスキン―バジェ・エルモーソ間が24年ぶりに再開して運行は74kmに延長、同年12月にはアルタ・コルドバ駅よりも市内中心部にあるコルドバ駅―オスピタル・ネオナタル間約5kmが再開してコルドバ側の始発駅は2箇所となる。そして2023年11月16日にバジェ・エルモーソ―カピージャ・デル・モンテ間が再開して、現在はコルドバおよびアルタ・コルドバ―カピージャ・デル・モンテ間108kmで旅客列車が運行されている。以上の通り廃止や復活の経緯が今に至るまで複雑で、将来は更にカピージャ・デル・モンテからクルス・デ・エヘまでの未復活の路線も‥‥と期待したい所だが、国鉄への予算削減を行い民営化を目指す現在のミレイ大統領の政権ではそれは無いであろう。2019年に私はアルタ・コルドバ―コスキン間を既に乗ったが、その後に運行再開した残りの未乗区間51kmも今が乗り時であろう。

アルゼンチン国鉄の地方ローカル線の中でこの「山の列車」だけが長距離列車の座席予約システムで座席指定乗車券をネット購入できる。この座席予約システムは以前、私のようなアルゼンチンの公的身分証明書をもっていない外国人には使いにくく、2022年、2023年のアルゼンチン旅行の際には指定券入手に手こずったが、今回旅行前に使ってみると以前と異なって、乗客情報の入力欄のアルゼンチン人 Argentina / 外国人 Extranjera の所でExtranjeraを選択するとアルゼンチンの公的身分証明書のNro Trámiteの番号入力が不要になっていた。決済方法も以前はメルカドリブレというeマーケットプレイスのアカウントが必要であったが、今回はクレジットカード情報の入力だけで決済完了し、eメールで直ちに座席指定乗車券のpdfファイルが送られてきた。

12月10日火曜朝6時、ホテルをチェックアウトし、早朝のためホテルの朝食を食べそびれたのでコルドバの長距離バスターミナルへ寄って建物内のカフェで朝食をとり、バスターミナルの直ぐ斜め向かいにあるコルドバ駅へ行く。コルドバ駅は5年前に訪れた時と同じ佇まいで、外観も待合室や切符売り場もよく言えば壮麗で歴史を感じるが、悪く言えば古びて薄暗い。三々五々と駅に集まる乗客達はみな切符売場で乗車券を買っていて、今日は平日ということもあろうがわざわざネットで事前予約購入する必要もないようである。

コルドバ駅舎と待合室

Exterior y Sala de espera de la estación Córdoba

7時30分頃に改札が開き、地下通路を通って島式ホームで待っていると、留置線にいた2両編成の連接気動車が転線してホームに横付けされる。コルドバ駅の線路はブエノスアイレス(レティーロ駅)方面からの軌間1676mmとコスキン方面への1000mm併用の三線軌条となっている。乗り込んだ乗客は座席の半分位で、定刻の7時45分にコスキン行き2102列車はコルドバを発車した。

コルドバ駅で操車中のコスキン行2102列車と、発車前の車内

Tren de pasajeros Nro.2102 con destino Cosquín se prepara en la estación Córdoba e Interior del coche

コルドバ駅を出ると列車はコルドバの市街地を進む。線路はコンクリート製の真新しい防護柵に囲まれている。高架線となっている所はともかく地上区間でも背丈以上の高さの防護柵が線路両側にあるのが特徴的だ。かつてアルタ・コルドバのみがこの路線の始発駅だった頃からアルタ・コルドバ―ロドリゲス・デル・ブスト間には「ビシャ」と呼ばれるスラム街があり、そこでは列車に投石したり線路を壊したりの被害が多く、そのため2012年から2015年と、2017年から2018年5月まで同区間が運休していたことがあり、そういった犯罪への対策なのかもしれない。2021年12月にこの区間が開業した当初はコルドバ駅発着は平日は5往復、アルタ・コルドバ発着は2往復(土日はアルタ・コルドバ発着3往復のみ)と、都市鉄道としての通勤通学輸送を少しは目論んでいたのであろうが、それでも普段使いには本数が少な過ぎて利用客は僅かだったらしくダイヤ改正のたびに徐々に減便となり、現在はコルドバ駅発着は平日のみ1往復となってしまった(アルタ・コルドバ発着は平日2往復、土日は3往復)。間もなく線路はアルタ・コルドバからのと合流し、8時7分にオスピタル・ネオナタル(新生児病院)駅に停車。ここからコスキンまでは5年前に乗車済みである。8時29分にトリスタン・ナルバーハ駅を過ぎたあたりから人家が疎らになりスキア川に沿って走る。8時52分にラ・カレーラ駅に停まると対向列車と交換。 ラ・カレーラを出るとスキア川の両側に山が迫り、渓谷地帯をくねくねとカーブしながら走る。山の中のカサ・バンバ駅では7分停車する。

ラ・カレーラ駅と、カサ・バンバ駅

Estación La Calera y Estación Casa Bamba

やがてサン・ロケ湖を左手に見て、10時25分に終点のコスキン駅に到着した。駅前に出て見ると今日のコスキンは5年前と同じく快晴で、落ち着いた町並みとその向こうの山の穏やかな風景は昔からの保養地に相応しく、しばらく滞在したくなるような所だが私にはその時間はない。

コスキン駅プラットホームと、コスキン駅舎

Andén y Exterior de la estación Cosquín

時刻表を見ると次に乗るカピージャ・デル・モンテ行き列車はここで乗り換えるようになっているが、実際には先程まで乗ってきた気動車がそのままカピージャ・デル・モンテ行きになる。10時39分にカピージャ・デル・モンテ行き2104列車は北に向けて出発。ここからは2021年8月に復活開業した区間で、私にとっては当然未乗区間である。列車はコスキン川に架かる高い橋をゆっくりと渡り、プニージャ盆地と呼ばれる一帯の森の中を進む。

列車はコスキン川を鉄橋で渡る

Cruzando sobre el río Cosquín

11時23分にバジェ・エルモーソ駅に到着し7分間停車する。小さな駅舎の白と深緑できれいに塗られた壁と茶色の瓦屋根はお伽話に出てくるような愛らしい作りで、周りの緑の森とよく調和している。

バジェ・エルモーソ駅

Estación Valle Hermoso

バジェ・エルモーソ駅から先は2023年11月16日に復活開業したばかりの区間となる。11時37分に停車したラ・ファルダ駅、12時18分に停車したラ・クンブレ駅も似たような可愛らしい駅舎であった。

ラ・ファルダ駅と、ラ・クンブレ駅

Estación La Falda y Estación La Cumbre

車内の乗車率は2-3割位で、私はネットで購入した座席指定乗車券を持っているが、この区間では座席指定など意味をなさないようで、途中駅で乗ってくる客は車掌から車内補充券を買って好きな席に座っている。12時37分に煉瓦造りのサン・エステバン駅を過ぎると、今まで森の中を走っていて見通しが利かなかったのが、築堤の上を走るようになって周囲の森が見渡せる。一部では森が黒い枝のみを残している所があり、これは2024年9月20日よりカピージャ・デル・モンテ周囲で数日に亘って続いた山火事の跡である。

サン・エステバン〜カピージャ・デル・モンテ間の車窓

Paisajes entre San Esteban y Capilla del Monte

列車な町中に入ると警笛を鳴らしながらゆっくりと進み、12時54分、終点のカピージャ・デル・モンテ駅に到着、これで「山の列車」全線の完乗を果たした。

カピージャ・デル・モンテ駅プラットホームと、カピージャ・デル・モンテ駅舎

Andén y Exterior de la estación Capilla del Monte

カピージャ・デル・モンテ駅

Estación Capilla del Monte

カピージャ・デル・モンテから先は廃線となり途切れている

Se interrumpe la vía en Capilla del Monte

カピージャ・デル・モンテの町はは山あり湖ありで、アルゼンチン国内では観光地として知られている。加えてUFO目撃スポットやパワースポットとしても有名らしい。駅を背にした通りにはアーケードがあり、観光客向けの飲食店や民芸品店が軒を連ねている。駅周囲を散歩し、昼食に屋台のエンパナーダを買って急いで食べると、もう折り返し列車の発車時間である。コスキン行きは2両の車内に十数人の客を乗せて13時11分にカピージャ・デル・モンテを発車。15時17分にコスキンに着くと、そのままアルタ・コルドバ行きとなり15時35分に発車。各駅でレジャー帰りの若者客を乗せて車内はほぼ満席となり、17時52分、アルタ・コルドバの2つ手前のロドリゲス・デル・ブスト駅に停車。コルドバ空港へはこの駅が比較的近いので列車を降り、駅近くのショッピングセンターでタクシーを拾い空港へ行った。コルドバ空港21時05分発のアルゼンチン航空便はほぼ予定通りに飛行し、ブエノスアイレス・アエロパルケに22時半頃に到着した。

今回の旅行で私のアルゼンチン鉄道乗車記録は、乗車済km/全営業km(%)が、一年前の5755km/6206km(92.7%)から5889km/6082km(96.8%)へとなった。数字の上では殆ど乗り尽くしたように見えるが、短区間の未乗路線がアルゼンチンの北部・南部に散るようにまだ残っている。ブエノスアイレス首都圏および近郊については地下鉄も含め1日もあれば乗れそうだが、土日曜のみ運行の路線があったりと油断ならない。自分が生きているうちに果たして完乗できるであろうか?。

1) El deber 電子版 (https://eldeber.com.bo), 6 de diciembre, 2024 - Migraciones: Yacuiba registra incremento del flujo de argentinos después de Bermejo.

2) Jujuy al Momento 電子版 (https://www.jujuyalmomento.com), 18 de enero, 2025 - Por desprendimiento del terraplén, hay cambios en el servicio del Tren de la Quebrada.

3) Jujuy al Momento 電子版 (https://www.jujuyalmomento.com), 17 de ciciembre, 2024 - El Tren Turístico de la Quebrada no vende ni el 5% de sus pasajes disponibles.